Bemol sostenido / Lynch

- Alonso Arreola @escribajista - Saturday, 03 Jan 2026 23:19

Aliento, viento violento. Así comienza Eraserhead: con aires de frecuencia constante; un atisbo industrial que respira mal... Hummm. Sssss. No hay melodía que nos guíe en esa oscuridad en que se perfilan personajes maltrechos. El espectador no escucha una banda sonora: habita una cabeza.

Ese es David Lynch (o parte de él); un artista que privilegia al oído de manera única, pues la suya fue una oreja pegada a la pared del mundo, interesada en los materiales duros. Algo que nos prometimos comentar tras su muerte a inicios de 2025 y que apenas hoy retomamos, lectora, lector. Una disculpa por el anacronismo y la falta de coyuntura, pero nos justifican la permanencia de su obra y las ganas de hacerlo, entrando con su ausencia a 2026. Sigamos.

En el universo de Lynch la música parece no jugar al servicio de las imágenes. Digamos que ya estaba ahí. No ilustra. No acompaña. Causa conflicto. Desestabiliza. Porque el sonido no es fondo sino un primer plano “invisible”. Un motor encendido en la habitación de al lado. Un foco de neón que no vemos pero que titila y zumba desde la calle.

Lynch entendió temprano, como otros grandes, que la emoción no siempre se ve. En ocasiones se oye o se sospecha desde el silencio. Razonando tal posibilidad, se le apareció luego el compositor y mancuerna Angelo Badalamenti. Su extrañeza cambió de modo. Pianos lentos. Acordes simples. Belleza directa, pero pasando por debajo de la mesa para seguir “descolocada” en sus ambientes.

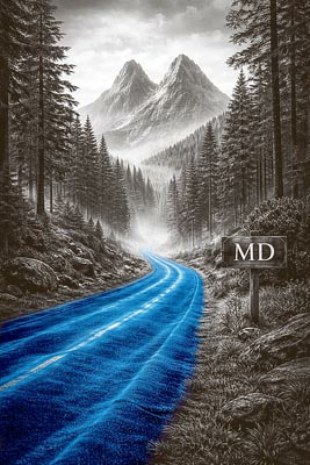

Sea en Blue Velvet, Twin Peaks o Mulholland Drive, la partitura acaricia y amenaza a un mismo tiempo. No avisa ni subraya. Se desliza llamando a una “casualidad” creíble, sorprendente. Así es el tema de Laura Palmer, verbigracia, que parece decir “todo estará bien” aunque el bosque se oscurezca con nuestra alma. (Lectora, lector, busque a Badalamenti explicando esto, por favor… le saltarán las lágrimas.)

En otros momentos, desde luego, Lynch enfrenta música contra la imagen. Sonrisa con acorde agridulce. Crimen con bolero. En esa ironía sin guiño la crueldad y la bondad coexisten produciendo una belleza que no nos salva; que nos hunde más. Porque en su mundo las canciones también son objeto; discos viejos exhibiendo el surco desgastado. En Blue Velvet, por ejemplo, Bobby Vinton canta y agrieta el sueño americano. En el Club Silencio, Rebeca canta “Llorando” a capela. “¡No hay banda!” No hay truco. Playback. Ilusión. El pecho aprieta. Lynch no desmonta la emoción: la deja flotando sin soporte.

Ahora bien, fuera del cine Lynch hizo música influenciada por la lente. Los ritmos se repiten, las voces se muestran filtradas. Las letras se rehúsan a avanzar, giran. Crazy Clown Time y The Big Dream no son discos narrativos. Son espacios de luz. En ellos la música no busca agradar sino funcionar. Rotar.

En algún punto dijo que primero escuchaba las ideas. Que el sonido le dictaba qué filmar. Tal vez por eso sus películas no se explican con facilidad. Se sintonizan. Porque uno no entiende Twin Peaks. Se queda ahí frente a una radio mal calibrada que, de pronto y por momentos, transmite algo verdadero.

¿Por qué hablar de esto hoy? Ya lo dijimos. Se lo debíamos. David Lynch murió en Los Ángeles hace un año. Tenía setenta y ocho años. Las complicaciones de un enfisema apagaron su cuerpo, mas no su ruido. Su cine quedará vibrando como un transformador al fondo de la calle. Con una nota sostenida. Un zumbido que no sabemos si viene de la pantalla o de nosotros mismos. Fade out. Buen domingo. Buena semana. Buenos sonidos. l