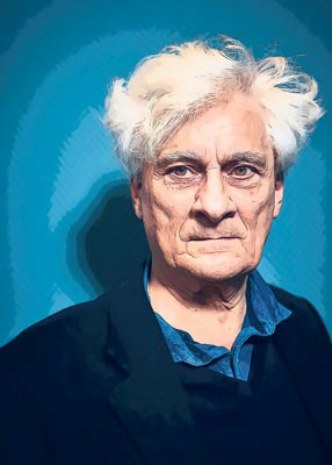

Sobrevivir al horror: entre la Historia y la depresión / Entrevista con Franco Berardi

- Mario Bravo - Sunday, 05 Oct 2025 10:02

El momento Gaza

‒¿Desertar es la única salida para la humanidad? ‒interrogo al autor del ensayo Desertemos, motivo central de la presente plática.

‒Hay toda una retórica latinoamericana, izquierdista, acerca de la esperanza, el coraje y el combate, pero cuidado: este discurso puede ofuscar nuestra comprensión sobre el mundo actual. Deserción es una palabra noble, la cual significa “rechazar a participar en algo éticamente inaceptable”; sin embargo, para mí conlleva un sentido más radical: no significa rehusarse a participar en la guerra, sino abandonar la condición histórica. Lo siento mucho, pues eso está en conflicto con mi posición militante, progresista y comunista; pero la experiencia de este momento histórico, el momento Gaza, nos obliga a repensar el concepto mismo de historia como una noción que no es absoluta, sino vinculada a la condición moderna occidental en un contexto epistémico de tipo monoteísta. No hay historia en el pensamiento circular budista o en el taoísmo del Wu wei. La historia es una obsesión bíblica y griega, con un carácter unidireccional finalizado y racional del tiempo. Marcamos el tiempo como historia porque pensamos que existe una meta positiva: ya sea la superación hegeliana-idealista, la marxista, también la mano invisible del mercado e incluso la universalidad normativa kantiana… es decir, los derechos humanos y la razón. Esta forma de reflexionar, indispensable para pensar la noción de historia, se acaba cuando diariamente somos obligados a asistir a un genocidio, a la repetición de Auschwitz: ¡Gaza es la repetición de Auschwitz, pero con cámaras! La historia es un lugar que debemos abandonar.

La derrota del futuro

‒Desertar es una invitación a la implosión de conceptos occidentales como esperanza y futuro.

‒La palabra esperanza no me dice nada. Significa algo para quien tiene fe en Dios, pues en el nombre de esa fe, puede esperanzarse. Yo, en cambio, tengo expectaciones: término materialista que invita a imaginar, en el rango de lo posible, a partir de las condiciones materiales, psíquicas y mentales, de un momento preciso como el que actualmente vivimos. Acerca de esto me hago preguntas, y no sobre la esperanza. Habitamos un planeta que, diariamente, se hace más estrecho a causa del cambio climático y la multiplicación de las guerras; asimismo, existe un regreso de la esclavitud, lo cual llamo hípercolonialismo: una sociedad en donde las potencias coloniales occidentales, blancas, se apoderan de la mente global y explotan el trabajo mental de millones de personas. Si sumas cambio climático, guerras y esclavismo, ¿en qué circunstancias se halla la capacidad subjetiva de la sociedad?

El neoliberalismo destrozó la subjetividad social que podía transformar igualitariamente al mundo. La derrota de la clase operaria industrial ha sido la derrota del futuro. Pensemos cómo existiremos en estas condiciones de fragmentación, fragilización y precarización de la subjetividad. Los zapatistas dicen: “Debemos pensar cómo nacerá y vivirá una niña en 120 años.” Comparto eso: ¿cómo viviremos en este siglo si no desertamos ni creamos las condiciones para sobrevivir al horror?

Mirada infantil

‒En Desertemos, usted pregunta si podemos ser felices en el infierno… ¿Cómo hacer otro mundo habitando el horror?

‒Todos intentamos crear relaciones de cortesía y humanidad, a pesar del fracaso de un proyecto histórico. La Historia nos mata, entonces, multipliquemos las pequeñas historias, así con minúscula. Esto es una expresión del movimiento boloñés en la década de los setenta. No sé si conoces La Historia: es una novela de Elsa Morante, publicada en 1974, muy influyente en la cultura italiana de aquella época. Aborda la experiencia de un niño en Roma, 1944, durante la guerra, el hambre y la destrucción. Él ve lo que pasa y piensa que los soldados alemanes, con sus ropas negras, son personajes de una fantasía: ¡vive el horror con imaginación! Recién releí la novela y me doy cuenta de que la visión del infante al caminar en medio del horror de una ciudad destrozada por la guerra, es una mirada que permite salvar algo porque, en su mente, él no participa de esa crueldad. ¿Podemos recuperar una mirada infantil?

‒Usted exhorta a que los cambios sucedan aquí y ahora, mientras acontece la infamia.

‒Así es. No es una novedad en mi biografía porque el movimiento autonomista de 1977, en Italia, ya intentaba mirar inocentemente sin reconocer una verdad en la historia. Hemos hablado de un niño mirando el horror en la novela La Historia; pero, cada día, en las pantallas, observamos a infancias que miran el horror en Gaza. ¿Cuánto queda de humano en el género humano? Hoy esa es la gran pregunta. La última generación, sobre todo las mujeres, han concebido el proyecto de abandonar la historia, de manera radical, al no procrear; asimismo, la concepción de la sexualidad cada vez se hace menos reproductiva. Es cierto: existen causas técnicas, económicas y psíquicas… ¿pero este abandono sólo se trata de depresión o también de una deserción?

La cura fascista

‒En la pandemia estuvimos solos frente a una pantalla, así que propuse un experimento social a treinta jóvenes amigos míos: discutir sobre cómo expectamos el futuro de nuestra vida sentimental, afectiva y sexual. En la investigación, publicada en el libro El tercer inconsciente, miré un rechazo muy profundo e intencional a la relación con el cuerpo del otro, una sensibilización fóbica hacia los labios del otro. Esa larga percepción, ¿qué efectos produjo? Esto se unió con la virtualización creciente del tiempo en las relaciones humanas. Estamos ante una inversión semiótica o virtual del deseo: el tocamiento del cuerpo del otro es cada vez menos divertido; en cambio, ese deseo es cada vez más investido de una descarga dopaminérgica y electrónica vinculada al placer de una relación sin cuerpo. El deseo humano no es algo natural ni inmodificable.

Asistimos a un proceso de descarnalización del deseo mientras ocurre una reacción a este tipo de fragilización: la cura fascista. El fascismo siempre ha sido una cura contra la depresión: si estás deprimido, el matar a alguien o arriesgarte a ser asesinado, eso te diluye brevemente dicha depresión. La anfetamina cura la depresión, y el fascismo también lo hace: si tomas una anfetamina al estar deprimido, eso provocará que la noche sea alegre; sin embargo, al día siguiente te matarás. Ese es el destino de la generación que se halla entre la depresión y la agresividad, entre la soledad y el fascismo.

Wu wei…

‒La depresión es estar muerto en vida: te has retirado del mundo…

‒Es una interpretación unilateral de la depresión, aunque claro que es verdad: puede ser una condición de muerte en vida; pero, allí, ¿qué debe hacer el terapeuta o el psicoanalista, y también el poeta o el artista, ante una condición de depresión masiva? Deben interpretar la depresión de un modo diferente: en mi visión, la deserción es una manera de valorizar este tipo de rutas del deseo. Elijamos abandonar el territorio de la competencia; en esto existe mucha influencia budista, sin duda. La depresión no es sólo sufrimiento, tal como dijo el psicoanalista James Hillman: “Es la forma de conocimiento más cercana a la verdad de la caducidad humana, de la irreversibilidad del tiempo, la verdad de estar en el horizonte de la muerte.” La depresión nos muestra una línea de escape con respecto a la historia: podemos perder la vida o inventarla con menos competitividad y agresividad.

‒El sujeto deprimido es un apestado social. ¿Cómo entonces construir algo comunitario, junto a otros, desde la depresión?

‒Actualmente, el depresivo no es una minoría psiquiatrizable, sino que estamos ante una condición psíquica masiva, la cual llamo el tercer inconsciente. El primero fue el freudiano, fundado sobre la relación neurótica con la civilización. El segundo se refiere al teorizado por Gilles Deleuze y Félix Guattari: el frenesí del deseo, la aceleración y la experiencia. Hoy vivimos, esencialmente, una sustracción del deseo. En el taoísmo chino, por ejemplo, se considera superior al Wu wei [no hacer] frente a la actividad y la competitividad; quizás debamos aprender de esa visión.

Desertar de la historia

‒El héroe occidental siempre hace y así salva al mundo.

‒Claro. Es la visión heroica producida por el romanticismo, y también por el nacionalismo, la agresividad y el fascismo. A mí me interesan mucho más los desertores que los héroes.

‒Latinoamérica está repleta de héroes que salvan al pueblo. Usted no llama a tomar por asalto el Palacio de Invierno, sino que pregona: ¡Abraza tu depresión!

‒[Risas] ¡Abraza tu depresión! Sí. Transfórmala en algo feliz y en una herramienta para mirar que hay muchísima vida por fuera de la historia. La riqueza de la cultura latinoamericana está en la fuerza emanada de los movimientos indigenistas que han perdurado, los cuales no han sido borrados y permiten entender que existe mucha vida al exterior de la mitología blanca del heroísmo en la historia. Me alegra que, en México y Brasil, la política siga siendo una dimensión de resistencia posible; pero, ¿esta es la tendencia? ¿El Brasil de Lula es una posibilidad para todo el mundo? Desafortunadamente, no. Entonces, pensemos cómo viviremos si Donald Trump y Vladimir Putin destrozan el mundo que conocemos.