La Re-evolución de los 60’s y 70’s: enlaces y posiciones de la Historia

- Antonio Valle - Sunday, 05 Oct 2025 10:08

Entre las décadas de los años sesenta y setenta del siglo pasado vivíamos entre dos estructuras fundamentales: la que producían las culturas mexicana y latinoamericana y la de la cultura y la contracultura estadunidense. Para acercarnos a su “transmisión de las variaciones de potencia”, recuperamos los conceptos de clutch (embrague) y de shifters (marcadores de posición), propuestos por Roland Barthes en El susurro del lenguaje. Con estas nociones exploramos “el discurso histórico llamado objetivo”, esa clase de narrativa especializada en la que “el historiador no interviene nunca”. Sin embargo, como dice Barthes, “la lingüística y el psicoanálisis nos han hecho mucho más lúcidos respecto a una enunciación privativa”, porque “la carencia de signos”, es decir, de las intenciones reales o inconscientes del historiador, en realidad son altamente significantes. Nietzsche ya había llamado la atención al respecto: “No hay hechos en sí, siempre hay que empezar por introducir un sentido para que pueda haber un hecho.” De esta manera, en “nuestras” historias el sentido es implícito ‒se enuncia en los epígrafes‒ y se hace explícito en el breve despliegue narrativo.

Sobrevivencia existencial

Hay derrotas que a la larga muestran

su faz de victoria.

Marguerite Yourcenar

La crisis global que actualmente arrastra al conjunto de las naciones se resuelve mediante una evidente aceleración de la Historia. El vértigo de las batallas por la hegemonía cultural, es decir, por el control de mentes, mercados y consumidores, ha puesto en dificultades ontológicas a pueblos y naciones. Se trata de un período inestable en el que antiguas formaciones se reactivan desde las raíces. Ahora, como nunca, se vuelven axiomáticas las dobles (o múltiples) intenciones políticas, así como las técnicas sutiles (o evidentes) que las culturas hegemónicas emplean para instrumentar estrategias de penetración y seducción. Salen a la luz los recuerdos de las batallas culturales dadas por generaciones precedentes que, no obstante haber sufrido derrotas transitorias, dejaron huellas luminiscentes en estaciones personales de la historia y en redes de la conciencia colectiva.

Los hermosos vencidos

¿Te gusta el mundo que te rodea?

¿Estás listo para actuar?

Patti Smith

Porque afuera, en el filo de la oscuridad, ahí viene el tren de la paz…

Cat Stevens

Vivir a mediados de los años setenta en México es habitar en mundos paralelos. En la radio todavía alternan los boleros de Julio Jaramillo o de Javier Solís con la música de Led Zepellin y de Cat Stevens. Todavía vemos la serie La dimensión desconocida y leemos Tradiciones y leyendas de la colonia, pero no hay nada más desvergonzado y ominoso que las versiones que el “ogro filantrópico” hace correr sobre el 2 de octubre y el jueves de Corpus; sobre el Festival de Avándaro y los desaparecidos en la “guerra sucia”.

La energía occidental

He visto a las mejores mentes de mi

generación perdidas.

Allen Ginsber

El rollo del artista que pasa hambre es un mito.

Lo iniciaron los grandes banqueros y las jóvenes damas prominentes que compran arte.

Bob Dylan

El movimiento existencial de la década de los sesentas se nutre con la producción creativa de miles de artistas, entre otros, del envión de energía del hot jazz, además de ensayos clásicos como Una pesadilla con aire acondicionado (1945) de Henry Miller, La élite del poder (1956) de C. Wright Mills o El hombre unidimensional (1964) de Norman Mailer. En aquella música y en esos libros los jóvenes despertaron a una existencia auténtica, energía que además abreva de la literatura beatnik y, aunque por el abuso de alcohol y psicotrópicos ‒como dice Ginsberg–, algunos de los escritores beatniks “se desvanecieron en la nada”, antes cuestionaron una estructura existencial alienada a través de novelas como El ángel subterráneo (1958) de Jack Kerouac, Aullido y otros poemas (1956) de Alen Ginsberg o Mitos y textos (1960) del budista Gary Sneider. Adelante se nutre del movimiento pacifista y ambientalista hippie que puede valorarse en películas y documentales como Easy Rider (1969), Woodstock (1970), Forest Gump (1994) o Había una vez en Hollywood (2019). Por último ‒y probablemente esto sea lo más trascendente de este período‒, mediante composiciones y aleaciones de folk, blues, jazz, reggae o rock ligados con la poesía de John Lennon, Bob Dylan, Neil Young, Bob Marley o Leonard Cohen; creadores de una “onda” internacional de autenticidad y libertad psicológica, poética y corporal sin precedentes. Gracias a esto subsistimos en medio de la marejada que año tras año transmitió la TV abierta mexicana, basurero global y nacional de una mediocre y fresísima cultura nihilista-narcisista.

Positivismo sobre ruedas y estaciones de la historia

Negrita de mis pesares/ ojos de papel volando.

¿Blas Galindo?

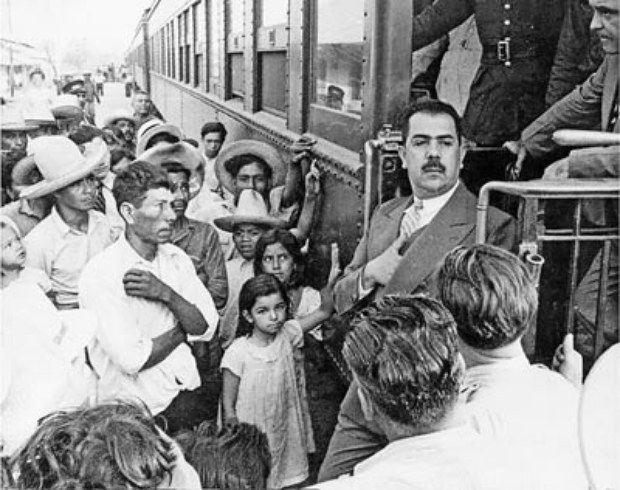

La historia de los ferrocarriles mexicanos aquí es un shifter que estructura ‒e ilustra‒buena parte de la historia filosófica del México moderno. Comienza desde la red ferroviaria extendida durante el Porfiriato (período dominado por la filosofía positivista); las “tomas de Villa” y el traslado de tropas del Ejército Constitucionalista durante la Revolución Mexicana (período en el que filosofías libertarias confrontan al positivismo, proceso que culmina con la nacionalización de los ferrocarriles por Lázaro Cárdenas en 1937); la importancia estratégica de los trenes durante el “desarrollo estabilizador”(dominado por la corrupción y el proteccionismo); la lucha del Frente Sindical Ferrocarrilero dirigida por Demetrio Vallejo y Valentín Campa (bajo el influjo del sindicalismo democrático); la escandalosa privatización del sistema ferroviario (durante el período de la filosofía neoliberal) y, finalmente, la puesta en marcha de nuevas rutas ferroviarias de administraciones recientes (bajo conceptos filosóficos del Estado de bienestar keynesiano). Este brevísimo recuento resume una parte de la historia filosófica y cultural de México que, para nosotros, a mediados de los años setenta, se traduce en la posibilidad de viajar en tren ‒prácticamente sin dinero‒, de tener aventuras amorosas y de leer Rayuela de Cortázar o Aura de Carlos Fuentes. Entonces cantábamos en vagones de segunda clase “Blowin’ in The Wind” o la “Canción mixteca”, mientras descubríamos una parte invisible del México profundo.

Existencialismo a la mexicana y Boom latinoamericano

Ya para entonces me había dado cuenta

de que buscar era mi signo,

emblema de los que salen de noche

sin propósito fijo…

Julio Cortázar

Todos caminamos hacia el anonimato, sólo que los mediocres llegan un poco antes.

Jorge Luis Borges

A principios de los años sesenta, en Ciudad de México proliferaban los llamados escuadrones de la muerte. Se trataba de pequeños grupos de “sabios” alcoholizados y de teporochos, en los que a algunos indígenas ‒palabra inevitablemente ligada al concepto de indigente‒ se unían albañiles, escritores, pensadores y profesionistas que en esquinas y terrenos baldíos de la ciudad filosofaban sobre el sentido de la vida. Uno de los precursores de esa experiencia mortal lo encontramos en La vida inútil de Pito Pérez (1938), novela picaresca y existencial de José Rubén Romero, creador de un antihéroe alcohólico, escéptico y pesimista que, además de ser marcado por el desamor, vive profundamente desencantado con la Revolución Mexicana. Dos décadas después, Carlos Fuentes publicaba La región más transparente (1958), novela que evidencia el fracaso de la Revolución Mexicana y es considerada como la precursora del Boom latinoamericano. Vale la pena recordar que el Boom ‒integrado por Carlos Fuentes, Julio Cortázar, Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa‒ también tuvo precursores como Juan Rulfo y Agustín Yáñez en México, Juan Carlos Onetti y Felisberto Hernández en Uruguay, Ernesto Sábato y Jorge Luis Borges en Argentina, y Jorge Amado y Joao Gimarães Rosa en Brasil. El Boom es una de las expresiones más relevantes ‒hasta ahora insuperable‒ de la densidad cultural, histórica y política de Latinoamérica y México.

Ecos de la onda

Descree de las promesas y las metas de la sociedad y se margina, se apoya en jóvenes como él que viven las mismas experiencias y crea su propia nación, empieza a delinear distintos modos de ser que le permitan conservar vivo el sentido de la vida.

José Agustín

José Agustín, Parménides García Saldaña y Gustavo Sainz son los creadores –como experiencia literaria– de la onda, corriente narrativa que se “dejó ir con todo” contra los usos y costumbres de la vida real –y secreta– de la clase media mexicana; pero también contra una literatura política, estética y académicamente correcta. Desde los años setenta celebrábamos que los “onderos” no escribieran con el estilo canónico empleado por intelectuales conservadores. Gracias a estos narradores descubrimos una parte inexplorada de las vivencias y necesidades juveniles; de las dinámicas familiares y sus poderes ocultos, de las actitudes –públicas y privadas– de una miríada de “patriarcas filantrópicos” que, bajo el disfraz de la “buena ondita”, en realidad eran servidores de la malísima onda gestionada por la “dictadura perfecta”.

Existencialismo campirano, sexo, narcisismo y artificio

Te comportas de acuerdo, con lo que

te dicta cada momento

y esa inconstancia no es algo heroico,

es más bien algo enfermo.

Soda Stereo/Daniel Melero

Donde está el ello (inconsciente) debe devenir el yo (consciente).

Sigmund Freud

Para analizar “potencias” en diversos momentos de la(s) historia(s) pueden posicionarse tanto el clutch como los shifters de Roland Barthes que, por ejemplo, puedan darnos luces (ahora desde el psicoanálisis) para comprender la historia emocional de un país. Tomemos como shifter algunos versos de la poética existencial de José Alfredo Jiménez para apuntar hacia la caracterización de un Estado despótico durante las décadas de los cincuenta, sesenta y setenta, período en el que la sociedad será rígidamente jerarquizada, fenómeno cultural que puede ilustrarse con la siguiente idea: “Que no somos iguales dice la gente/ yo no entiendo esas cosas de las clases sociales”; y aunque en realidad, si no todos entienden “esas cosas”, las mayorías las vienen padeciendo desde la Conquista. Por otro lado, se generaliza el control del cuerpo y de las emociones: “vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar el llanto”; de lo que resulta que el personaje: “lleva una herida (y) por eso busca la muerte”; poderosa pulsión que operando Más allá del principio de placer, provocaría el deseo de “perder la vida (para) reunirse con su amada”; experiencia que puede sumarse a la infausta biografía del poeta Manuel Acuña o, más romantizada y maternal, al “Amor eterno” de Juan Gabriel. Sin embargo, José Alfredo también compone delicadas fugas amorosas: “Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos”; retirada que puede derivar en desesperadas utopías dionisíacas: “Vámonos donde no haya justicia ni leyes ni nada/ nomás nuestro amor”: explosión libidinal que podría provocar una frase neurótica de esta clase: “estoy clavado contigo/ teniendo tantos placeres”; fenómeno psicológico estructural que incitaría a la satisfacción imperiosa de pulsiones e instintos sexuales reprimidos. Cuatro décadas después ‒mediante transacciones del goce del síntoma‒, aquellos deseos coartados e inconscientes (más los que se acumulen) generan una demanda ahora satisfecha al instante mediante algoritmos de mercancías libidinales. Así, se expanden redes crecientes de ansiedad y adicciones desconocidas para los mismos sujetos –consumidores consumidos– que encapsulados en la fragua de su propio ello, son manejados por un negocio redondo de empresas de tecno-cultura-narcisista. De ahí que la próxima revolución cultural será plenamente consciente, es decir, desde la conquista del ello –territorio de ser para Lacan– o los mexicanos perderemos la batalla ahogados en celulares, black mirrors creados para legiones de narcisistas activos y latentes, dispositivos diseñados para sujetar-sujetos, seres hipersexualizados fusionados en pantallas polarizadas, neuróticos solitarios experimentando relaciones sensoriales con muñequitas sexuales o con simuladores apolíneos, planos y lascivos; ciudadanos condenados a autoinvestirse sexualmente mediante una ridiculez artificial tramada por una inteligencia despiadada.