El piloto y el filósofo: de la redención a la culpa

- Alejandro Badillo - Sunday, 05 Oct 2025 09:56

Este año se conmemoró el 80 aniversario del lanzamiento de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. El exterminio instantáneo de entre 50 mil y 100 mil personas en ambas ciudades fue, para los aliados, un mal necesario para finalizar la segunda guerra mundial. La propaganda occidental aún difunde la idea de la bomba como la opción realista para derrotar al fascismo nazi y los países que se habían unido a su causa, entre ellos Japón. Sin embargo, con el paso del tiempo algunos historiadores descubrieron la verdad: las potencias del Eje estaban derrotadas e, incluso, el propio emperador japonés, Hirohito, había tratado infructuosamente de llegar a un acuerdo con estadunidenses y soviéticos. El uso de la bomba atómica se reveló, entonces, como lo que siempre fue: un experimento de asesinato masivo contra una población civil indefensa. Los archivos desclasificados por parte de Estados Unidos y la documentación que se difundió en los años posteriores a la guerra describieron el enorme esfuerzo tecnológico, la masiva inversión financiera en la infraestructura científica y, sobre todo, el respaldo de corporaciones que consideraban a la energía nuclear no sólo el arma definitiva sino un poder que moldearía el mundo del futuro. Las víctimas japonesas –más los sobrevivientes que sufrieron por largos años distintos tipos de afectaciones en su salud, además del estigma social– fueron parte de un gran experimento. Si los creadores de los campos de concentración del Tercer Reich fueron castigados y, sobre todo, condenados por la historia, los artífices de las bombas nucleares fueron reivindicados de inmediato. Incluso, en 2023, la película Oppenheimer de Christopher Nolan muestra al llamado “padre de la bomba” como un genio atormentado que fue sobrepasado por su invento. La realidad que evade el filme –además de casi cualquier referencia a los efectos de la explosión nuclear que siempre la muestra en un contexto estético y casi divino– es que Robert Oppenheimer era plenamente consciente del exterminio que estaba en puerta y lo consideraba necesario para llevar el proyecto a buen puerto.

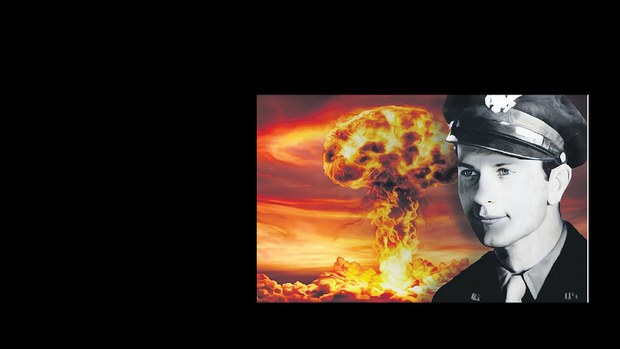

Tribulaciones de un piloto

En ese contexto destaca, como un personaje casi olvidado de Hiroshima, el piloto Claude Eatherly, el encargado, entre otras cosas, de dar la orden –“Go ahead”– en un avión de reconocimiento para que el Enola Gay bombardeara la ciudad japonesa el 6 de agosto de 1945. Poco después de la guerra, mientras sus compañeros de misión aceptan su condición de héroes, Eatherly lleva una vida muy diferente: incapaz de superar la idea de que había formado parte de un exterminio masivo de civiles, intenta suicidarse un par de veces, falsifica cheques de escaso monto y asalta negocios sin llevarse el botín, con la esperanza de acabar en la cárcel. Sin embargo, no dura mucho en las estaciones de policía cuando conocen su papel en Hiroshima y su frágil condición psicológica. El piloto quiere, a toda costa, ser condenado de alguna forma. Sólo estaría satisfecho siendo criminal. En Eatherly se condensa una cruel fábula kafkiana: si en El proceso el ciudadano Josef K es acusado por algo que desconoce, el piloto del Enola Gay intenta convencer al mundo de que es culpable de un crimen inexistente para el poder que lo usó como la última pieza de una inmensa máquina de destrucción.

Dilemas de un filósofo

La historia del piloto de Hiroshima es conocida, tiempo después, por el filósofo alemán Günther Anders. Compañero de estudios de Hannah Arendt –se casó con ella en 1929 y se divorció en 1936– tuvo como principal interés el análisis de la relación entre la técnica y su creciente control sobre el ser humano. Perseguido por los nazis por su origen judío, una vez acabada la guerra dedicó su labor a denunciar el totalitarismo de la guerra nuclear. Curiosamente, en Anders –al igual que Eatherly– existe una culpa que es necesario saldar: frente al colapso humano en Auschwitz y otros campos de concentración, el filósofo siente que no merece la existencia, un dilema que sufrieron otros sobrevivientes del nazismo de origen judío como Primo Levi o Jean Améry. ¿Cómo vivir una existencia que se asume como injusta en contraste con los millones sacrificados en vano? La reflexión y el activismo son, para Anders, una posible salida y no dejará de denunciar el camino sin retorno de la bomba nuclear. La “pax nuclear” que aún domina el mundo es una cuenta regresiva a la extinción. En 1959 el piloto y el filósofo entablan una correspondencia que trasciende la terrible coyuntura de Hiroshima para dialogar con nuestro presente.

“Inocentemente culpable”

Eatherly y Anders reflejan, en sus cartas, una colaboración que pone al lenguaje como protagonista. No sólo cuentan las palabras impresas en papel en sobres que viajan de Europa a Estados Unidos. En 1959 la expresión escrita aún puede conmover a la opinión pública global, pues la sociedad aún no ha claudicado –al menos no por completo– a la dictadura de la imagen y la velocidad de la información. El piloto está recluido en un hospital psiquiátrico en Waco, Texas. Desde ahí hace planes para su vida cuando lo den de alta. El elemento que lo acerca a Anders es que éste no le dice que no es culpable, que sólo siguió una orden. Lo que le dice en su intercambio epistolar es que es “inocentemente culpable”, un término al cual recurre más de una vez para explicar un fenómeno propio de la sociedad tecnológica que se aceleró en el siglo XX: el ser humano se suma –coaccionado por la sociedad industrial y el sistema económico capitalista– al funcionamiento de una máquina hecha para destruir al hombre y a la naturaleza. La máquina es tan compleja que necesita todo un ecosistema humano y técnico para cumplir su misión. La última pieza es, precisamente, un piloto que mira las nubes, evalúa el área de impacto y da la orden para lanzar la bomba. Eatherly, para Anders, es una suerte de pionero porque anuncia la llegada de un exterminio en el que la imaginación y, por ende, la culpa, quedan neutralizadas por la dimensión del hecho. El piloto de Hiroshima, de alguna manera, intenta asumir su responsabilidad, aunque es incapaz de calcular o racionalizar por completo el sufrimiento de las cientos de miles de víctimas que murieron mientras sobrevolaba la ciudad japonesa. Eatherly es, también, una anomalía porque busca la culpa en lugar de la redención. Sabe, como Anders, que la redención no existe una vez que se atraviesa el umbral del dios nuclear y, a pesar de eso, planean juntos una serie de textos y apariciones públicas para advertir a la población mundial que la segunda guerra mundial abrió una Caja de Pandora. Sólo entonces, cuando Eatherly abandona su papel de héroe incomprendido, se convierte en un enemigo potencial para el gobierno estadunidense. El ahora activista –apoyado por Anders a la distancia e, incluso, por sobrevivientes de las bombas que ven en él alguien con la legitimidad suficiente para luchar contra la ideología nuclear– es condenado a largas estancias en el hospital psiquiátrico para que no se muestre en público. Los inadaptados sociales, como han referido algunos autores en el pasado, quizás sean los únicos sanos en un mundo que normaliza la violencia y, en el caso de Hiroshima, el exterminio masivo de personas.