Eddie Palmieri y el infinito

- Gustavo Ogarrio - Sunday, 07 Sep 2025 08:18

Se acabó la pachanga: poesía y crónica en la salsa

De las siete canciones del disco Siembra, de Willie Colón y Rubén Blades, la primera de ellas se me había quedado en un tararear que a veces también era un silbido y otras tantas un cantar susurrado, casi embriagado, de todo lo que la letra y el baile iba dejando en la memoria: “Ella era una chica plástica” y él un muchacho plástico “con cara de yo no fui”, en mundo plástico con sudores de Chanel.

Uno se podía deslizar en ese entonces por el escándalo de una ciudad casi monstruosa, casi diamantina, desconocida para sí misma, con esa tonada entre los labios, a veces con una alegría fugaz destinada al olvido de las cosas cotidianas y otras tantas con una amargura distraída que poco tenía que ver con lo que se iba tarareando, a menos que la canción recién aprendida fuera “Pedro Navaja”, que fue adoptada rápidamente por una urbe cuyos cuchillos nocturnos resplandecían en la violencia de colonias y barrios, todavía antes del surgimiento del crimen organizado a gran escala: “la esquina del viejo barrio” aún era el espacio cotidiano y emblemático del crimen.

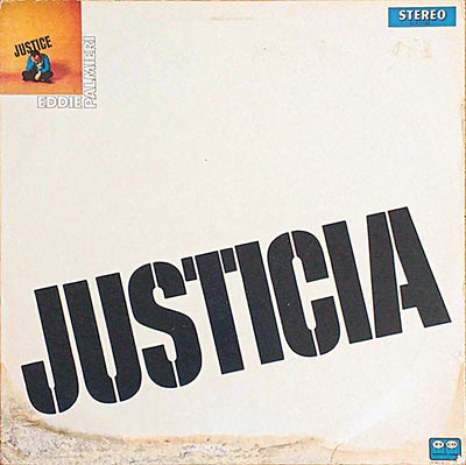

Antes de Siembra, Eddie Palmieri, junto con Ismael Quintana, ya habían dejado en los labios de la salsa expresiones como ésta: “Justicia tendrán,/ justicia verán en el mundo,/ los desafortunados”, un canto directo contra la tiranía oligárquica en el mundo caribeño de ese momento. En 1969, el álbum Justicia, de Palmieri, lo mismo se plegaba a la pauta de esa salsa que se empezó a delinear en los años sesenta que a un sonido jazz-band latino y a temas suaves y armónicos propios de crooners sentimentales al estilo de Frank Sinatra, como en “Somewhere”. Lo notable era la presencia del piano y del bajo en la sección rítmica; la articulación caribeña-neoyorquina que precisamente se desplegaría a través del mismo Palmieri durante los siguientes años. El jazz había sido también un modo de sobrevivencia para los músicos caribeños en Nueva York en los años previos a la invención de la salsa, la cual vino a reconfigurar todo ese repertorio y esa memoria musical acumulada.

En su ya clásico El libro de la salsa. Crónica de la música del Caribe urbano, César Miguel Rondón describe la tendencia creciente de la música cubana en los barrios latinos de Nueva York –el mambo, el son, la charanga, entre muchos otros– en los años cincuenta, la apropiación evocativa de estas músicas por la “euforia neoyorquina” entre 1960 y 1963, así como el surgimiento de “nuevas sonoridades” que darían lugar posteriormente a la propuesta magistral y popular de la salsa. Una época que inicia con la Gran Pachanga escenificada en el Palladium y que culminó en la amarga desaceleración de la Fania Records ante el embate de la salsa romántica y el merengue, esto ya en los años ochenta.

Yo no sabía que este oleaje de trompetas, timbales, pianos, contrabajos, voces y letras que se tarareaban en los labios de la gran urbe de Ciudad de México, en los albores de su era postapocalíptica, era precisamente este otro momento histórico de la extensión cultural del Caribe en las urbes latinoamericanas en los años ochenta del siglo XX.

Mis padres habían escuchado con fervor y bailaron en los salones de baile defeños de la todavía capital diamantina, en las décadas de los cincuenta y los sesenta, a Pérez Prado, Benny Moré, Mariano Merceron, a la Sonora Matancera, al Trío Matamoros… El Caribe era, en su definición de larga duración y, en palabras de Antonio García de León, “el mar de los deseos” cuya espuma también llegaba a ciudades como el entonces Distrito Federal y Nueva York. El mar Caribe era nuestro Mediterráneo en contrapunto histórico con la hegemonía cultural anglosajona y que, con su oleaje de canciones, de instrumentos y voces, producía una acumulación de deseos formalizados en la música y que se expresaban en invenciones como el mambo y la misma salsa: “se ven las caras, pero nunca el corazón”.

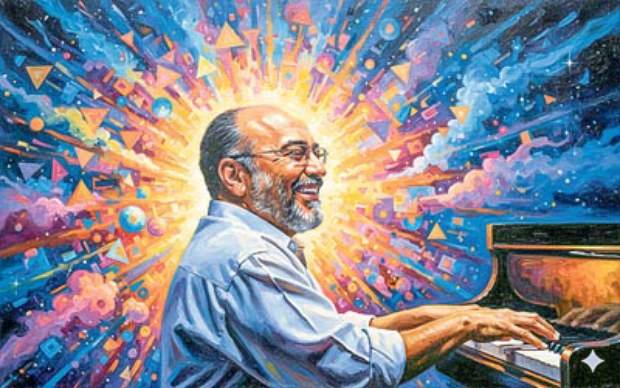

Eddie Palmieri (1936-2025), el pianista de ese estilo infinito siempre en transición, expresado en sus cambios de ritmo y de compás, fue el compositor de una modalidad de la salsa que metabolizó el jazz en algo que sonaba insólito: la salsa progresiva, en la que se conectaban dos mundos aparentemente diferenciados, el de la música progresiva que extendía y dilataba de manera compleja los estilos –la música clásica, el jazz, el funk y el rock– y el de la salsa caribeña-neoyorquina.

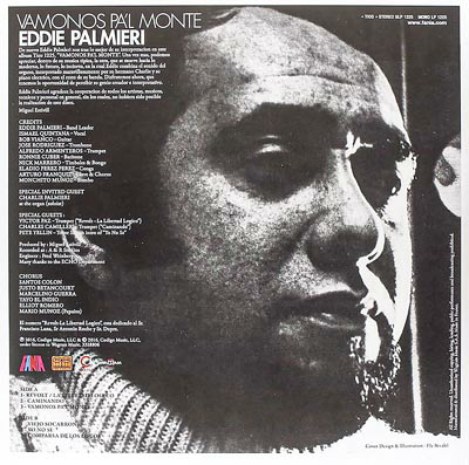

Desde la formación de su orquesta La Perfecta (1961) hasta esa cumbre de la salsa progresiva que fue el álbum Vamonos pa’l monte (1971), llegando a su propio The White Album en 1981, Palmieri significó la tendencia boricua en Nueva York y uno de los relevos de la influencia cubana en la metrópoli cultural. La salsa era ya esa obra colectiva y contemporánea de músicos en Nueva York provenientes y/o con raíces en el Gran Caribe latinoamericano y que, en la capital cultural del mundo anglosajón del siglo XX, llevaron a cabo una irrupción sonora también inesperada, a la par de la afroamericana en el jazz y en el blues en los años sesenta y setenta del siglo XX. Palmieri, junto con Rubén Blades, Willie Colón, Tite Curet Alonso y Celia Cruz, le imprimieron a la salsa un sello poético y narrativo, social y político; lo cual también “coincidía” en tiempo histórico con los movimientos sociales y políticos que se enlazaban directa e indirectamente con estas músicas: el movimiento afroamericano por los derechos civiles y el movimiento chicano.

De algún modo, el álbum Raza Latina (A Salsa Suite)”, de 1977, de la Orquesta Harlow con Palmieri, se puede entender como el hermano gemelo de esa sublevación poética, narrativa y política que significaría el álbum Siembra, de 1978, de Willie Colón y Rubén Blades. Con ellos también da un giro y entra en crisis ese momento de la gozadera de una música bailable con letras y lírica de amor y desamor, reflejos sin mucha elaboración letrística de la vida cotidiana en clave coloquial, pero que había restituido y ampliado el derecho erótico a bailar y gozar del cuerpo en movimiento en una sociedad unidimensional que tendía fuertemente al individualismo y al disfrute casi inmóvil de la música, esto para configurar una poética que asumía y buscaba conscientemente las alegorías y metáforas relativas a la identidad caribeña y latinoamericana en clave política, a la denuncia y a la crónica de los modos contemporáneos de la violencia, así como una reivindicación de las raíces africanas, entendidas como la gran herencia viva y cultural del Caribe neoyorquino: “Del África llegó el son del tambor […] De allá vienen los ritmos” (“África”, Orquesta Harlow).

La revolución de un piano: Palmieri, el arquitecto de la salsa progresiva

Gregory Pappas afirma que Palmieri es el “arquitecto de la salsa progresiva” y que en el álbum Vámonos pa’l monte va “más allá de la tradición”, logrando un “equilibrio entre lo nuevo y lo viejo”: “Las canciones ‘Viejo socarrón’ (compuesta por Luis Martínez Griñán) y el hermoso bolero ‘Yo no sé’ (compuesto por Jacinto Scull) fueron previamente grabados por Conjunto Modelo y Sonora Matancera en la década de 1950. La participación en Vamonos pa’l monte de Chocolate Armenteros, quizás el mayor trompetista típico cubano de la historia, es un sólido vínculo con la era de Arsenio Rodríguez y Benny Moré.”

Según Pappas, en las manos de Palmieri están también dos modos de búsqueda pianística enlazándose de manera progresiva: “el solo de Palmieri es una exploración notable por la forma en que coloca al montuno con la mano izquierda, mientras explora las posibilidades melódicas y armónicas con la derecha”. Es precisamente en la pieza “Vámonos pa’l monte” que Palmieri traza esa vuelta hipnótica y progresiva del piano eléctrico y del órgano de su hermano, Charlie Palmieri, en relación con las descargas y estruendos sonoros como ráfagas de los instrumentos de viento; no es de ninguna manera un ingenuo regreso a la vida rural, sino un revire crítico contra lo urbano, sublimado en los sonidos como metralleta que hacen imposible cumplir el deseo de retornar al monte y a la guaracha después de la odisea metropolitana y muchas veces frustrante en Nueva York: “Vámonos pa’l monte, pa’l monte, pa guarachar…/ Vámonos pa’l monte, que el monte me gusta más […] / Aquí, en las grandes ciudades sólo se respira el río…/ Allá, en el monte mío hay espacio y vacilón […]/ Para el monte me voy porque contento estoy.”

En su arquitectura propia de la salsa progresiva, Eddie Palmieri construyó también la imagen paradigmática del pianista de salsa contemporáneo poseído ya por el espíritu de improvisación y contrapunto del jazz: “el rumbero del piano”, una mixtura alegórica que va de pianistas como Thelonius Monk, Count Basie o Dave Brubeck, a perfiles como el de Papo Lucca o Richie Ray. Quizás, así como Héctor Lavoe es el arquetipo tempestuoso del cantante de salsa o Ray Barreto es el “Indestructible” supermán de las percusiones duras generadas a partir del disco ya clásico de su renacimiento después de la disolución de su orquesta, Eddie Palmieri parece consolidarse en esa imagen del pianista siempre en contrapunto y trasfiguración, que sintetiza la vinculación progresiva de estilos y géneros como la salsa y el jazz.

A propósito de la muerte de Eddie Palmieri, Rubén Blades evocó cuando lo conoció en Nueva York, en 1970: “Aún recuerdo cómo me sentí cuando escuché en vivo los primeros acordes de ‘Pa’ Huele’!” Para Blades, la contribución de Palmieri a la música es “inconmensurable”, “revolucionó la salsa” con su “original decisión de usar trombones como base sonora para un grupo de música afro-cubana y, después, por su fusión y experimentación con otros géneros, el jazz entre ellos […] le dio al género el sonido y la agresividad que al día de hoy caracterizan lo que muchos consideran la época dorada de la salsa neoyorquina”.

Me quedo pensando en al arte doméstico de tararear todas estas canciones y cómo su poesía y sus crónicas cantadas atraviesan el tiempo acumulado en el baile entre diferentes generaciones, como si fuera la historia secreta del oleaje de nuestros deseos, cómo ese mar Caribe cuya acústica es también una improvisación eterna, en palabras de García de León. No puedo más que sentir una nostalgia festiva por Eddie Palmieri, por Celia Cruz, por Héctor Lavoe, por todos estos pregoneros del deseo y de la eternidad de la música.