La Ciudad de los Palacios: historia de un libro y una ciudad

- Xavier Guzmán Urbiola - Sunday, 13 Jul 2025 08:11

Hace treinta y cinco años se publicó La Ciudad de los Palacios: crónica de un patrimonio perdido. En noviembre próximo se cumplirán doce de la muerte de su autor, Guillermo Tovar de Teresa (1956-2013). Es una crónica sobre cómo a lo largo de 250 años Ciudad de México ha perdido su patrimonio inmueble y mueble en cuatro oleadas: la Ilustración (1767-1830), la Reforma (1857-1869), el Porfiriato (1876-1910), y el México moderno (1920-1985). No tiene notas a pie de página, posee dos discursos, el visual y el escrito, mismos que corren paralelos y en ocasiones son autónomos. Es una rica fuente de información para un público académico y, más importante, para el no especialista. Esto a Guillermo Tovar le interesaba mucho. El discurso visual incluye fotos antiguas y modernas, litografías, una serie de planos realizados por Jorge Tamez y Batta y perspectivas de Gabriel Breña Valle, que cohesionan esos discursos y son una gentileza para el lector.

Un libro de este tipo sólo se entiende después de que él mismo fichara su colección de fotos sobre infinidad de calles y edificios, así como luego de publicar, por lo menos, Renacimiento en México (1979), México barroco (1981), La Ciudad de México y la utopía del siglo XVI (1987), Un rescate de la fantasía. El arte de los Lagarto (1988), y la Bibliografía novohispana de arte (1988).

El libro se concibió, investigó, armó, escribió y editó, en ese orden, lo cual es singular, y su autor prefirió tramar en el texto las referencias a otros investigadores en quienes también se apoya para no entorpecer la ágil exposición. También fue producto de otras particulares circunstancias. ¿Cuáles?

La Historia es una disciplina “de madurez”, ya que intenta entender eventos y procesos, pero sobre todo las acciones de seres humanos, y eso sólo se logra con la experiencia de años.

Por eso casi no existen historiadores precoces. Sin embargo, Tovar era un raro caso de lo contrario. Aprendió a leer antes de entrar al sistema escolar. Se enfocó en la historia. A sus once años solicitó que él y su hermano Fernando trabajaran durante sus vacaciones en el Archivo Fotográfico de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del INAH, cuyo director era Jorge Gurría Lacroix. Cayó en cuenta de que esas fotos no siempre se guardaban con cuidado, tenían perforaciones, grapas, mucha suciedad, y permanecían sin identificar, no obstante ser testimonios invaluables de infinidad de inmuebles que él conocía por sus estudios. De ahí la importancia de preservarlas. Empezó a dar batallas desde dentro de las instituciones. Gurría Lacroix accedió a obsequiarles las repetidas por cada cinco que identificaran y clasificaran. Pronto fueron una barbaridad. Guillermo convenció a Fernando de cederle las suyas. En compensación lo invitó a pasear por la ciudad. Fernando escuchaba a Guillermo, mostrándole fotos y explicándole cuándo y por qué habían demolido un edificio donde él tenía la evidencia de que existió otro. Este tipo de fuentes documentales se asocian al coleccionismo, a la avidez de resguardar un trozo del mundo con base en series que el voraz poseedor crea y sólo él es capaz de entender y ampliar. Guillermo inició así su apetencia por reunir muchísimas, pues representaban ese mundo perdido de la ciudad que amaba y decidió recuperar. Cuando publicó Renacimiento en México, ese joven llevaba doce años de brega en archivos. Era un historiador precoz que siguió leyendo y coleccionando fotos.

A decir de algunos testimonios, el 19 de septiembre de 1985 sucedió la siguiente circunstancia que explica el libro; otros la atenúan. Aceptemos que durante los meses posteriores al terremoto, Guillermo sistematizó lo que hasta entonces había reunido, afinando su organización previa por plazas, calles, edificios, interiores y detalles. Dio el paso siguiente. Lo más dramático lo seleccionó y lo colocó en sobres papel manila. Entre 1987 y 1988, durante una serie de domingos emprendió, en compañía de Federico Campbell o Armando Ponce, otra serie de caminatas por la ciudad

explicándoles su morfología, por qué el trazo de sus calles y, a partir de indicios, como en la Zaira de Italo Calvino, con las fotos antiguas en la mano, les mostró el devenir de nuestra manufactura colectiva más querida. Siguieron investigaciones puntuales, pulir la escritura, pues muchas de esas fichas existían desde que era niño, e incluyó sus razonamientos finos, como explicar la voracidad inmobiliaria de los conventos de monjas que hace entendible su destrucción.

Destrucción/reconstrucción: una crónica visual

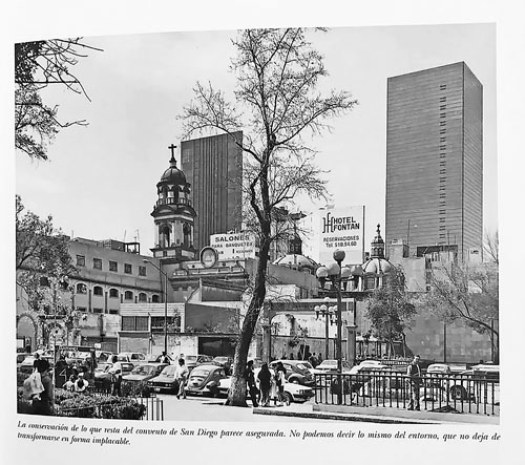

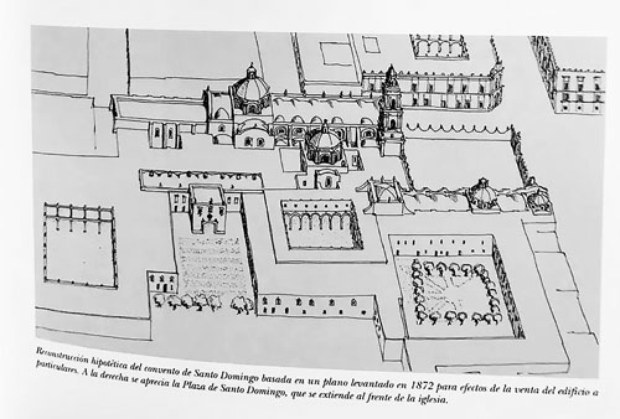

Al comprender el armado podemos acceder al discurso del libro como crónica visual. De entre las fuentes contemporáneas no convencionales para confeccionar historias, las imágenes y en especial la fotografía es la que más apela a la emotividad. Mucho se ha dicho que “una imagen dice más que mil palabras”. La carga de información directa al corazón que una foto puede comunicar es abrumadora. Susan Sontag escribió que en sus inicios la foto documentaba lo importante, pero pronto, al seccionar la realidad “decreta importante aquello que ella fotografía”. ¿Qué mejor recurso para conmover llamándonos la atención sobre el proceso de las cuatro olas destructivas mencionadas que han alterado nuestra ciudad? Eso hizo Guillermo con tres recursos. Primero, comparando importantes fotos antiguas y modernas, tal como hacía en sus paseos infantiles, después del sismo de 1985 y, como lo había hecho antes que él Francisco de Antuñano, en su libro publicado en 1985. El editor y arquitecto Gabriel Breña recuerda que cuando se integró al proyecto recibió la serie de sobres manila con fotos, así como la ficha explicativa de cada calle o edificio seleccionados, y ya existía la decisión de hacer el contraste, aunque no se había ejecutado. Breña mandó tomar las segundas desde el mismo punto de vista, hasta donde le fue posible, al fotógrafo José Ignacio González Manterola, auxiliado por Pablo Oceguera. Debía existir un punto de vista mínimo de comparación. Gabriel le entregaba a José Ignacio croquis que la enfatizaban. El trabajo de José Ignacio fue esencial. Sorprende, pues por ejemplo logró, para reafirmar el contraste, que un par de sujetos incluidos en una toma de 1861, se replicara con otros de 1989 en el mismo escenario y posturas. Segundo, el tamaño de las fotografías era fundamental. Un gran número son a página rebasada, la gran mayoría a media; realmente son pocas las pequeñas y ello permite al lector deleitarse en los detalles. Y tercero, se quiso mostrar sucesivas alteraciones en puntos o edificios icónicos de la ciudad que, por su importancia han sido documentados, como el Zócalo, la esquina de Madero y Eje Central, la Casa del Judío, lo cual, desde mi lectura y los subtextos que descubro, ilustran visualmente fenómenos especulativos inmobiliarios.

Son tres recursos para conmover, pues no se deseaba apelar sólo a la nostalgia, sino conmocionar para incitar la conciencia y frenar la destrucción del patrimonio. El libro se armó definiendo pares de fotos. Sólo al final Guillermo escribió el robusto texto de entrada, que es de un experto, los de apoyo Breña los afinó y/o redactó, junto con todos los pies de foto. Tovar los leyó en las primeras y segundas pruebas.

Él mismo escribió que intentó hacer una “crónica visual”. Lo indicó desde el título y escribió en la introducción al primer tomo: “la destrucción de un conjunto tan homogéneo y extraordinario”, como el que Ciudad de México alcanzó aún a conservar a “mediados del siglo XIX”, se debió a las “actitudes que la sociedad mexicana moderna tuvo frente a su pasado y su porvenir” y esas actitudes “pueden deducirse a partir de los hechos que a continuación trataremos de resumir y que ampliaremos con documentos gráficos, testimonios y comentarios en el cuerpo de esta crónica visual de una ciudad recordada por señales emitidas en el pasado y percibidas en nuestro presente”. La crónica se aleja de la historia profesional y académica para especialistas y apela a la narración amena que, respetando la cronología, se enfoca en asuntos de actualidad. Así entendió la ligereza que debían tener sus textos, con una prosa fresca, pletórica de información y fusionada a un discurso visual conmovedor. Es evidente el peso que otorgó a los “documentos gráficos”, a la “crónica visual” y cómo leyó esas señales (o fotos) con que armó sus argumentos.

En seguida vino la gestión para el financiamiento a fin de cristalizar el proyecto, donde Germaine Gómez Haro y José Octavio Fernández de Teresa fueron fundamentales. La primera por su entusiasmo y el segundo por su eficiencia como enlace, pues gracias a ambos fue que Alejandro Burillo persuadió a Emilio Azcárraga Milmo, quien no sólo lo apoyó, sino involucró a la Fundación Cultural Televisa, a Octavio Paz y a quienes escribieron los dos textos introductorios: José E. Iturriaga y Enrique Krauze.

Al mismo tiempo se desarrolló el trabajo editorial, y aquí debe recordarse la producción de Enrique Martínez Limón, el diseño de Carlos Palmos, la impresión y transporte de los libros a México, pues esto y la encuadernación se hicieron en Hong Kong, todo coordinado por Carlos González Manterola.

Sobre la trascendencia del libro, la misma Germaine me recordó que su influencia fuera de México quizá pueda medirse por el hecho confesado por Eusebio Leal, cuando expresó que él lo tomó como modelo para crear conciencia sobre el patrimonio cubano y utilizó los mismos recursos en Para no olvidar. Testimonio gráfico de la restauración del Centro Histórico de la Ciudad de La Habana, en cuatro tomos (2001).