Esplendor y ocaso de la tauromaquia en méxico (Anti)memorias de un villamelón

- Hermann Bellinghausen - Sunday, 20 Apr 2025 09:03

Ahora que todo mundo habla mal, o desesperadamente bien, de las corridas de toros, me vienen al recuerdo estampas, nombres, instantes y hechos que confirman que hubo un tiempo en que eran importantes e indiscutibles en el altar público nacional, espacio de “nuestra” idiosincrasia donde Dos Raíces se hermanaban. Por lo demás, mis credenciales taurófilas son tan escasas que tal vez no existen. Como en otras ocasiones, me referiré a un asunto que no es mi especialidad ni de mi incumbencia, pero del cual conservo recuerdos que podrían ser de utilidad para las nuevas generaciones, al menos para que sepan cómo era la cosa cuando la tauromaquia y las hoy reprobadas corridas de toros eran de lo más normal, y daban a México espectáculo y no pocos timbres de orgullo.

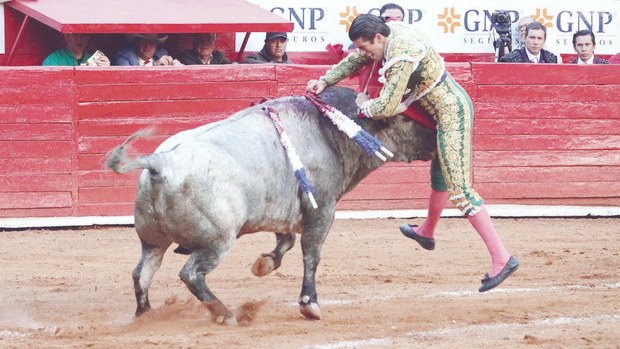

Los “toros” eran cultura. Su evento prometía gloria al héroe antes que el box, el fut y los rock stars. El gladiador sexuado que ponía los testículos por delante al dejársele venir el toro atormentado y astado, apabullado por la muchedumbre. Dos valientes cara a cara. El coliseo rugía, esperando ver la danza de la muerte en tiempo real. Sangre y emoción garantizadas.

Como dije, nunca fui aficionado propiamente. En los años ochenta acudí ocasionalmente con amigos a la Plaza México. Nunca fui de los que encienden un habano o se disparan a la boca abierta chisguetes de vino tinto desde una bota de cuero, aunque trataba de no dar los ¡óle! equivocados, ese colmo de la villamelonada. La fiesta brava estaba en el aire. Tenían su propia prensa especializada. Crecí oyendo historias míticas, como el entierro de Alberto Balderas, muy recordado en mi casa. En diciembre de 1940, a sus treinta años cumplidos, el ídolo capitalino fue muerto por Cobijero en el Toreo de la Condesa. El cortejo fúnebre por Paseo de la Reforma fue seguido por una multitud nunca vista y quedó como un hito en la memoria de la ciudad. Balderas había sido vecino de la familia de mi madre. Ella tenía catorce años. Nunca olvidó el episodio, y tal vez de ahí su odio a los toros. Pero a mi abuela, su madre, siempre le gustó ver las corridas en la casa.

Aplaudidores y detractores

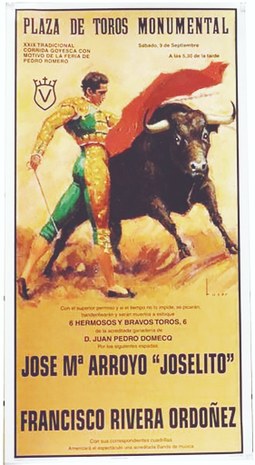

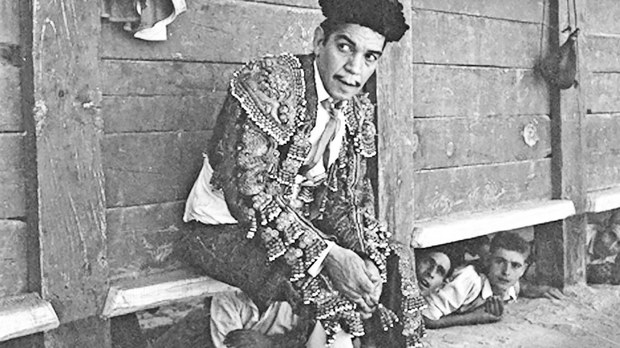

Los nombres de los matadores eran admirados en el dominio público. Había trivia, erudición, inspiración. Españoles por lo regular (Manolete, Joselito, el Viti, el Cordobés), los mexicanos no eran pocos, a veces dinásticos. Dichos en desorden: Silverio Pérez el Faraón de Texcoco y su hermano Carmelo, los Armillita, los Silveti, los Curros Rivera, los Capetillo, Rodolfo Gaona (fueron célebres sus “gaoneras”), Joselito Huerta, Lorenzo Garza, el Soldado, Chucho Solórzano, Eloy Cavazos, Luis Procuna, el mencionado Balderas, los hispanomexicanos Paco Camino y el también rejoneador Carlos Arruza, a quien mi abuela materna quería mucho; ambos, sobrinos del poeta León Felipe Camino.

Los domingos por la tarde eran de toros, transmitidos puntualmente por la radio y desde los orígenes blanco y negro de la televisión. Un lenguaje castizo, torrencialmente descriptivo, casi literario. De chavo me tocó escuchar a Pepe Alameda y Paco Malgesto. Los anuncios de cigarros Del Prado. También se celebraban temporadas primorosas en muchísimos cosos “de provincia” cuando, según el dicho centralista, fuera del entonce DF. “todo era Cuautitlán”. Las plazas de toros eran la excepción dondequiera; de Tijuana a Mérida eran el Olimpo. Ya Hernán Cortés “mandó correr toros” en la capital, el valle de Toluca, Hidalgo y Tlaxcala.

La ópera tiene su Carmen de Bizet y Hollywood su Sangre y arena con Rodolfo Valentino (1922); en el remake de Robert Mamoulian (1941), Tyrone Power, otro guapo proverbial, daba vida al Juan Gallardo de Blasco Ibáñez, y Rita Hayworth era la fatídica Doña Sol.

El exilio español inyectó atracción a la fiesta brava, y enriqueció la cultura, atizada con poemas de Federico García Lorca, Miguel Hernández, Rafael Alberti, Gerado Diego, Pedro Garfias y la afición de Juan Rejano. Allende el Atlántico, mientras Antonio Machado transitaba al bando antitaurino, su hermano Manuel siguió fiel a la tauromaquia. Para Ramón del Valle-Inclán era “la única educación que tenemos” y despreciaba como “cursis” a los antitaurinos. Hoy practican el desdén a los antitaurinos figuras de la derecha tipo Mario Vargas Llosa y Fernando Savater. Aunque José Ortega y Gasset lo consideraba un asunto clave para entender la historia de España, la Generación del ’98 lo asoció en ocasiones con el atraso del país. “Holocausto a un dios desconocido”, ironizó Juan de Mairena.

Xavier Villaurrutia intentó una lectura mexicana: “En las tardes en que las nubes amenazan ocultar el sol, o al menos atenuar su luz, el público echa de menos la presencia de la divinidad solar.” Y añade: “Si buscáramos el porqué del entusiasmo irresistible del pueblo mexicano por el espectáculo taurino, tendríamos que acudir a la presencia de los ritos solares de los antiguos mexicanos, entre los que el sol –Huitzilopochtli Tonatiuh– era la divinidad principal.” Villaurrutia acuña el término “tauromagia”: “La fiesta, la ceremonia taurina, es lo que pudiéramos llamar una tauromagia. El sol la preside, pero el sol es el toro. El toro es la víctima pero el toro es también el sol” (“Bajo el cielo de Tauro”, recogido por Heriberto Murrieta en Tauromaquia Mexicana, Universidad Nacional Autónoma de México, 2004). Hay aquí un eco gongorino, “que a los caballos del Sol/ matará el toro del cielo”.

En la plástica, con insuperables prestigios goyescos, tenemos las fascinaciones de Salvador Dalí y las Tauromaquias desbordadas de Pablo Picasso (amigo del torero Dominguín, hoy más conocido como papá de Miguel Bosé). Y más acá Alberto Gironella. Por años, franquistas y republicanos en México coincidían inevitablemente en las corridas. José Luis Cuevas también cultivó sus tauromaquias, y se adornaba diciendo: “Cuando me dispongo a dibujar alguna suerte torera, siento el miedo de los toreros.” Un escultor especialista fue Humberto Peraza (1925-2016).

Iban a los toros María Félix y Agustín Lara, Jorge Negrete, Renato Leduc, Carlos Pellicer, Tin Tán, Cantinflas, periodistas, políticos. Millonarios tipo Trouyet, Bailleres o Azcárraga eran asiduos de los grandes carteles. A la Doña los matadores le dedicaban orejas y rabos. Todos estaban pendientes de la lidia en el redondel, de los incidentes en los burladeros y el chisme en las tribunas. Fue un común tema del cine nacional. Tenemos la cantinflada de Ni sangre ni arena (Alejandro Galindo, 1941) y sus herencias en Capulina y la India María. Joaquín Pardavé hizo Sangre torera (1949) con el matador Carlos Arruza en el papel principal. Hasta en Los olvidados (1950) de Luis Buñuel hay una escena donde los niños juegan a torear, con el único anhelo positivo en sus vidas desechables: ser toreros. En el culebrón político Los ambiciosos (1959), también de Buñuel, el desenlace criminal es durante una corrida de toros. Las bandas sonoras taurinas tenían autores como Rodolfo Halfter y Manuel Esperón.

Los defendidos y los indefensos

En la casa se hablaba de Torero (Carlos Velo, 1956), un curioso docudrama sobre Luis Procuna, reconstruyendo sus orígenes humildes, sus esfuerzos y su triunfo. En una escena fugaz, que debió ser filmada un año antes, nace un hijo del matador, representado en el filme por mi hermano Carlos en la maternidad del Hospital Francés envuelto como tamal. Ganó en el casting del bebé “más bonito”. De todos modos, salvo mi abuela Lucero López, en mi casa a nadie le interesaban las corridas.

Existía un lenguaje florido, cultivado por cronistas y comentaristas. Tema de buena prosa en sus mejores instancias, y de transmigraciones místicas (todo culmina en “el sacrificio” casi eucarístico). Pepe Alameda, viejo amigo de mi abuela, comentando a Lorca escribió: “El hombre está solo. El hombre y la muerte. Como Cristo en la cruz, como Ignacio (de Loyola) en la piedra.” Todavía mi cuate Jaime Avilés cultivó con gracia (y virulencia, tratándose de empresarios y ganaderos) la crónica taurina, que firmaba como Lumbrera Chico, heredando el seudónimo de su padre Lumbrera, también cronista taurino. Es la fecha que todavía escriben en La Jornada dos conocedores incombustibles, José Cueli y Leonardo Páez. Otro amigo, Alberto Cortés, compartió la afición con su colega Paul Leduc. Tanto, que realizó un documental sobre un buen matador hidalguense: Jorge Gutiérrez o de cómo detener el tiempo en un redondel. Todavía en marzo de este 2025, el corresponsal del New York Times describía a México como “el mayor país taurino del mundo”.

Cuando yo rondaba los diez años, Manuel Benítez el Cordobés, un ídolo total, recorrió el país endiosado y triunfal. Dio decenas de corridas. En algún momento, una prima guapa de la parte más burguesa de la familia por el lado materno le abrió plaza en la México con sombrero de charro montando su propio caballo (pues en su residencia de Coyoacán había caballeriza y hasta un pequeño redondel donde el astro, de visita, realizó algunos pases virtuosos).

La cosecha de buenos toros y sus toreros todavía produce ídolos pese a todo, ya ven el Payo y el español José Tomás, pero sin la aceptación masiva de antes. En los países no hispánicos las corridas siempre han sido mal vistas, incomprendidas, folclorizadas, acaso toleradas en el sur de Francia bajo formas no cruentas como las que se implementarán en Ciudad de México. En cinco estados las prohíbe la ley.

Todo ha cambiado. Como a los aficionados, a los ganaderos y los que viven de la cría y cultivo de toros de lidia les cayó la “cultura de la cancelación”. Se encuentran contra la pared en Texcoco, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo. Actualmente hay 259 ganaderías activas en 24 estados. Entre vegano y humanista, el rechazo creciente (que los protaurinos atribuyen a la ignorancia) participa en la corrección política vigente que privilegia los derechos animales y se opone a la crueldad y la tortura contra esos bovinos machos que, afirman sus promotores y aficionados, viven como reyes y morirán como dioses, a diferencia de los que sufren la engorda industrial en condiciones atroces sin nadie que los defienda, para acabar en un rastro sin arte y sin aplausos.