Arte y falsificación: las distorsiones del mercado

- Alejandro Badillo - Sunday, 20 Apr 2025 08:58

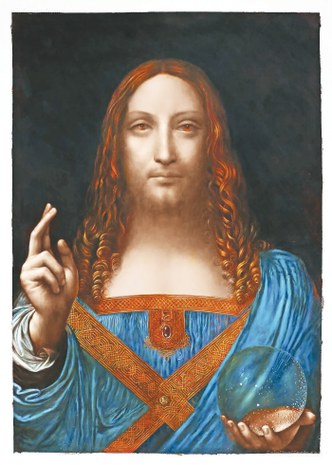

El Salvator Mundi es un óleo datado en torno al año 1500 y, aparentemente, es obra de Leonardo da Vinci. En 2005 la obra fue comprada por menos de 10 mil dólares. Dudosos de su autoría, los dueños de la pintura recurrieron a la especialista y restauradora Dianne Dwyer Modestini, quien los convenció de que la obra era del genio renacentista italiano. El descubrimiento y la supuesta autenticidad del cuadro hizo que se subastara por 450 millones de dólares –una cifra récord– en la casa Christie’s en medio de una impresionante campaña de publicidad. El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammad bin Salmán, fue el comprador y su intención inicial fue que su adquisición compartiera la sala de exhibición en el Museo de Louvre con la pintura más famosa de Da Vinci: La Gioconda. Durante ese proceso –quizás celosos de que un multimillonario árabe acabara siendo dueño de uno de los últimos tesoros del arte occidental– surgieron voces de otros expertos que ponían en duda la autenticidad de la obra. El resultado fue que la pintura no llegó al famoso museo francés y quizás encontró lugar en algún inmueble de la familia real saudita o en el Louvre Abu Dhabi, un proyecto inaugurado en 2017 y hermanado con el inmueble europeo. Sin embargo, la duda persiste: ¿El Salvator Mundi es una obra legítima o una copia hecha en tiempos de Da Vinci? ¿Podría ser, incluso, una falsificación moderna que burló el ojo experto de los especialistas?

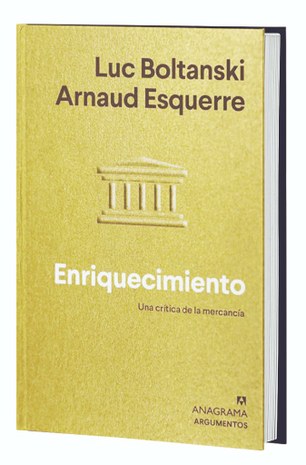

El dilema entre arte y originalidad, la línea que separa la creación auténtica de la recreación y falsificación es más compleja de lo que parece. En tiempos en los que el artista se vende como una marca, su obra tiene que ser única para que el mercado la valore. La copia, de consumo masivo, sirve solamente para fijar el trabajo del creador en el imaginario popular. El consumo cultural de la élite, por otro lado, se concentra en la adquisición de obras que sirvan como activos fijos que mantengan o aumenten su valor a lo largo del tiempo. En Enriquecimiento. Una crítica de la mercancía (2017) los franceses Luc Boltanski (de la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales) y Arnaud Esquerre (del Centro Nacional para la Investigación Científica) describen cómo la capitalización de los corporativos franceses, como el de Bernard Arnault, presidente y director ejecutivo de LVMH, el mayor grupo vendedor de artículos de lujo, se especializa en la creación de historias asociadas al éxito material o en promover el aspiracionismo para aquellos que pueden comprar los artículos que alcanzan precios astronómicos en los escaparates de las boutiques más lujosas del mundo. El turismo, uno de los motores más poderosos del capitalismo moderno, basa su efectividad en la observación, consumo y, por supuesto, la captura por medio de los omnipresentes teléfonos celulares de objetos en apariencia únicos, ya sean cuadros de pintores famosos, villas medievales o lugares arqueológicos con sus respectivos museos. Ante la saturación de muchas ciudades por el turismo –Venecia es, acaso, el ejemplo más emblemático–, gozar de una experiencia real con el arte arquitectónico, pictórico, histórico, entre otros, implica participar en una subasta coordinada por tarifas dinámicas para que los precios no dejen de subir. Sin embargo, pocas veces se hace una pregunta relacionada con los productos codiciados y fotografiados por los fanáticos de lo artístico: ¿Qué pasaría si una buena parte de los objetos y obras estelares de sitios históricos y museos fueran falsos en diferentes niveles?

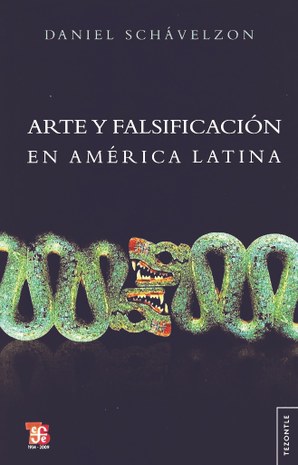

El arquitecto y arqueólogo argentino Daniel Schávelzon explora esta delicada pregunta en su libro Arte y falsificación en América Latina (FCE, 2009). Una de las respuestas quizás inesperadas que aparecen en el texto tiene que ver con lo que la gente está dispuesta a creer con relación al arte y la flexibilidad del concepto de autenticidad a lo largo de los siglos. Por supuesto, hay cientos o miles de ejemplos de falsificaciones obvias que fueron descubiertas y juzgadas en diferentes momentos de la historia. Sin embargo, hay una buena cantidad de obras artísticas y objetos arqueológicos que vemos tras los cristales de los museos cuya autenticidad –al menos como se entiende cultural y legalmente hoy– suscita muchas preguntas. Si se sacaran de exhibición los óleos y cerámicas sobre los que hay dudas razonables, habría muchos espacios vacíos en los sitios atestados de turistas. No sólo eso: se expondría una red de complicidades que implicaría a expertos, directores de museos, traficantes de arte, empresarios, copistas talentosos y vivales mafiosos que lucran en el circuito legal e ilegal del arte y patrimonio arqueológico.

Auténtico/inauténtico: el dilema

Schávelzon cita una historia suficientemente representativa en la larga lista de dilemas entre lo auténtico y lo inauténtico: en pleno auge del nazismo en Alemania, las autoridades encargaron a unos restauradores que trabajaran en los murales góticos de la catedral de Schleswig. Los especialistas descubrieron que los murales habían sido restaurados –intervenidos se diría hoy– en 1887 y que había quedado muy poco de la obra original, pues el artista anterior –J. Ohlbers– puso mucho de su cosecha. En el siglo XIX la restauración de un mural permitía que el experto contribuyera, como si fuera parte de una genealogía de artistas, a la pieza original. Una vez borrado todo lo añadido por J. Ohlbers, los nuevos restauradores se quedaron ante una especie de lienzo en blanco, así que lo llenaron con lo que, según su experiencia, podría imitar la obra original. Sin embargo, hubo un error: pintaron un grupo de pavos en los medallones sin tomar en cuenta que esos animales no eran conocidos en la Europa del siglo XIII –época en la que se construyó la Catedral– pues llegaron de América en el siglo XV. Los nazis, en lugar de condenar el error, lo entendieron como un descubrimiento histórico, pues así quedaba demostrado que los vikingos –supuestos antepasados directos suyos– habían llegado al continente antes que otros europeos. Como prueba estaban los pavos retratados en los medallones.

La historia de los pavos podría entenderse como un antecedente de las teorías de la conspiración actuales. En realidad es algo más complejo, pues refleja la necesidad de legitimar, más allá de las pruebas, el poder político, social o económico. El mercado capitalista, por otra parte, estimuló en el siglo XX la producción apócrifa de casi cualquier cosa, incluso momias armadas con partes auténticas, pero ensambladas para llenar el ojo del futuro comprador. En el caso de los bienes arqueológicos, las legislaciones laxas del pasado –en particular las del Sur Global– permitieron a muchos arqueólogos extranjeros hacer fortunas saqueando vasijas, esqueletos, urnas, entre otras cosas. Sin embargo, el comercio de estos objetos fue “contaminado” por copias ya sea hechas con materiales posteriores a la supuesta datación original o rompecabezas fabricados con partes originales. Al final de cuentas la falsificación en el mercado del arte y de las piezas y monumentos prehispánicos nos enfrenta no sólo a la preservación del patrimonio cultural sino al resbaladizo concepto de la verdad en tiempos, justamente, de posverdad, Inteligencia Artificial generativa y noticias falsas. Quizás, gracias al escepticismo e ignorancia que han cobrado auge en el siglo XXI, sigamos acelerando nuestro regreso al dogma y a la fe para otorgar legitimidad a los objetos y obras que, en apariencia, nos ha heredado la historia. La ciencia y las pruebas tangibles habrán pasado a un segundo plano.