Juan Rulfo: la historia, la obra y los lugares

- Miguel Briante - Sunday, 08 Dec 2024 10:11

Aquellos meses de fines de 1967 y principios del ’68 –meses que traerían años de amontonado entusiasmo retórico y gritón, que causarían la encuadernación de tanta pavada ya justicieramente olvidada– parecían suceder bajo el signo de un milagro: el del boom de la literatura latinoamericana. Los autores –incluidos los argentinos, que en realidad fueron a la cola de ese boom desatado por un peruano, un colombiano, un cubano– salían hasta en las revistas de modas, se multiplicaban los reportajes, se decía dónde comían, a qué hora se levantaban para escribir, cuántas veces se habían casado. Una revista, Primera Plana, alentaba con fervor esa euforia y produjo, quizá hacia abril o mayo del ’68, un acontecimiento: el colombiano Gabriel Gabo García Márquez, vestido con una horrible cazadora escocesa, las manos en los bolsillos y sonriendo, usurpaba la habitual tapa política. Adentro, la gloria: de ese reportaje-nota urdido con exaltación, sólo se podía salir directamente a la historia de la literatura. Yo era prosecretario de redacción de Confirmado, y tal vez por celos profesionales, me sentí vagamente indignado. Pensé: es cierto que Gabo ha escrito bellos libros como El coronel no tiene quien le escriba y algunos cuentos hermosos, pero no creo que su obra alcance alguna vez la contundencia y la profundidad de la obra de Juan Rulfo, el mexicano. Pensé: y Rulfo no fue tapa de ninguna revista, casi nadie lo conoce en la Argentina.

Logré que me enviaran a México a entrevistar a un escritor, de tal modo eran distintos aquellos tiempos. Mientras volaba, pensaba que de algún modo estaba haciendo lo que cualquier escritor de mi generación hubiera querido hacer: conocer personalmente a uno de los maestros y tratar de hacer conocer su obra por encima de tanto ruido a boom y otras fantasías. La semana pasada, Rubén Tiziani, con quien nos conjuramos para ir a ver a Rulfo a la Feria del Libro, corroboró de algún modo mi pensamiento de hace once años:

“después de todo, es el único al que uno todavía le puede decir maestro, el único al que se lo puede admirar con el fanatismo de los chicos”. Al otro día, en la Feria, me encontré con Ricardo Piglia: “Ah –me dijo, mirando hacia el stand donde se esperaba a Rulfo–, vos venís a lo mismo.” Yo ya había desistido de intentar un reportaje; en realidad desistí para siempre cuando hace unos años vino Rulfo a la Argentina acompañando a Echeverría, el presidente de México, aunque nos vimos varias veces. Rulfo está cansado de la literatura, ya casi no quiere hablar. Así que nos quedamos al costado de la cola, que no cesaba. Yo debía quedarme a hacerle unas fotos; a la hora, Ricardo me dijo: “Me voy. Quería verle la cara de cerca, nomás.” Ahí estaba ese hombre cuyos dos únicos, infinitos libros –El Llano en llamas, Pedro Páramo–, habíamos leído y releído y comentado como si fueran la Biblia. Firmaba, firmaba. El público nos alejaba de aquel maestro arisco, que siempre imaginamos como un campesino mexicano. Los comentarios de las señoras gordas nos hacían reír o sufrir.

Cuando, por fin, dejó de firmar y pude saludarlo, Rulfo me dijo que estaba cansado: “Estos señores –dijo, por los organizadores de la Feria, o por quienes lo hayan traído– hacen programas agotadores, de locos.” Hablaba bajo, confuso. Me despedí. Una locutora de radio se me acercó y me preguntó si Rulfo consentiría en un pequeño reportaje. Dije que lo intentara. Intentó que yo le dictara las preguntas. Me dijo: “¿En la obra de Rulfo hay una gran preocupación por el hombre, no es cierto?”, “Sí”, le dije. “Por el destino del hombre”, encimó. “Claro”, le dije.” Sí –me dijo–, porque eso es Juan Páramo.” “Claro”, le dije. “Entonces le pido que hable del destino de la humanidad”, me dijo. La miré: “Pedile que te hable de la feria”, le dije, y me fui.

Por todo eso, decidí exhumar este reportaje que le hice y publiqué en junio de 1968, en esta misma revista. Me costó una semana de espera en México –porque en aquel tiempo tampoco quería saber nada del periodismo–, pero después me deparó la felicidad de charlar todas las tardes, durante una semana, con Rulfo, tranquilos, frente a un grabador. Alguna vez, si el tiempo no ha deteriorado las cintas, rescataré otras partes de esa larga charla.

En aquel reportaje –hecho con mucho tiempo, cortado por comidas, descansos, paseos– Rulfo hablaba de muchas cosas de las que ya no habla. Hablaba de dos libros, Días sin foresta y La cordillera, que nunca publicó. Personalmente, nunca creí ni me importó que los escribiera. Como dice Jorge Di Paola Levin, “tal vez sea mejor, fijate lo que es el último cuento de Borges”. No sé. Intuyo que la obra de Rulfo ya está escrita, y pienso que algunas de las pocas veces en que habló de ella, están en este reportaje.

Miguel Briante.

I. La Historia

Hay un amanecer o una noche, en la vida de Juan Rulfo, que se define por la llegada de un cuerpo cruzado sobre un caballo, “y envuelto en un petate”. Hay varias muertes más a su alrededor, y tal vez las cuente y tal vez no las cuente a lo largo de esta charla. Hay, antes, un abuelo terrateniente

y después un padre que administraba una hacienda, “pero que en realidad no era gente de campo”, y hay una abuela que presentía la muerte. Pero él, para la síntesis prefiere contarlo así:

–Nací en un pueblo del estado de Jalisco, nombrado San Gabriel, más o menos al sur de Guadalajara, la capital del estado. Y viví allí hasta los diez años. Es uno de esos pueblos que han perdido hasta el nombre. Ahora se llama ciudad Venustiano Carranza. Ahí viví, con una abuela mía; y mis hermanos, hasta que mataron a mi padre. (Hasta poco después que su padre, ese cuerpo envuelto en un petate, llegara, cruzado sobre el caballo, muerto por la espalda). De ahí pasamos a un orfanatorio y allá estuve hasta la edad, más o menos, de dieciséis años. Es decir, hasta que estalló la huelga de la universidad. Quiero decir: hasta los catorce en el orfanatorio, hasta los dieciséis en Guadalajara. La huelga estalló casi el mismo día que entré yo, y duró como año y medio. Debido a eso me fui a Ciudad de México, a proseguir los estudios. Se suponía que iba a estudiar la carrera de abogado, que mi abuelo era abogado, y alguno tenía que usar su biblioteca. Pero había pasado mucho tiempo, y algunas materias las había olvidado. No pude pasar el examen extraordinario a que nos sometían. Así que tuve que trabajar.

Eso fue por 1936. Rulfo había nacido en mayo de 1918.

Los lugares I

La verdad, Juan Rulfo rehuye las preguntas sobre su obra. Como si quisiera taparla, como si no le importara. Parece capaz de hablar horas y horas, vigilando el grabador de reojo, sorteándolo. Cuando enfrenta el micrófono, no hay manera de hacerle preguntas directas; se entiende que ya no caben preguntas sobre estructura o lenguaje, sobre técnica literaria. Los lugares y los hombres son la carne de Rulfo, su armazón; de eso puede hablar horas, soltarse por ese rumbo con la palabra justa, campesina, y el gesto irónico, el adjetivo casi mortal. Se le puede preguntar, por ejemplo: “¿El día que mataron a su padre –Rulfo tenía seis años– fue la primera vez que usted vio la violencia dé cerca?” Y ahí está Juan Rulfo, el narrador: –Bueno, yo ya la había visto. Fue, es una zona, hasta hace poco tiempo, una zona violenta. En realidad, casi toda la tierra caliente del país es violenta ¿no? Ahora, nada más se ha quedado un poco concentrada en el estado de Guerrero. Pero antes, Michoacán, Jalisco, otros estados, los sitios por donde cruza la tierra caliente, eran zonas de mucho conflicto. Hay explicaciones. En primer lugar, son zonas muy aisladas. La tierra caliente le da una característica a la persona muy especial, en donde importa muy poco la vida. Por lo general, las gentes que viven en ese suelo tienen “el mal del pinto” –allá le llaman chiriua–, tienen las manos pintas. Entonces, eso mismo les crea un complejo de que... pues, son tipos que no les importa que los maten en cualquier momento, ¿no? Y al mismo tiempo el clima, siempre caliente, porque es una zona que está entre el altiplano y la sierra. Es tierra baja, sin brisa. Y el calor, el bochorno, la misma miseria que sufre esa gente, pues creo que causan el carácter violento. A menos, no hay otra explicación, ¿no? La otra razón es que esa es zona despoblada; la gente o se ha ido hacia la costa o se ha ido hacia el altiplano. O ha emigrado a los Estados Unidos. Así son esos pueblos de la tierra caliente, los de Jalisco. Y así los hombres, pues, así son.

Y se le puede preguntar:

–Usted se acuerda de la muerte de su padre

–como para que siga hablando.

Y él dirá:

–Me acuerdo, sí, me acuerdo –como para no hablar más.

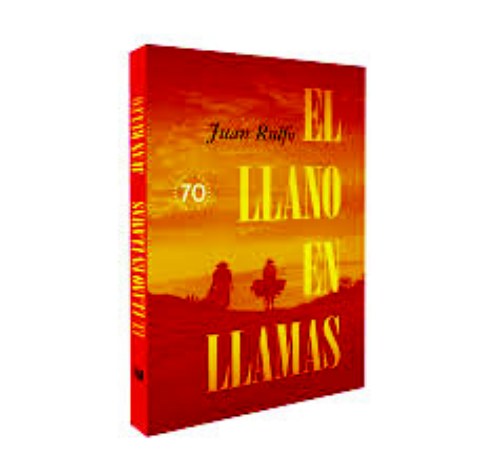

La obra: El Llano en llamas

Hay fragmentos de la historia de Rulfo que promueven a las preguntas directas; como ese recuerdo suyo que ubica una guerra –la de los cristeros– en sus años del pueblo. “La guerra de los cristeros me tocó a mí, parte en mi pueblo y parte en Guadalajara, entre el ’26 y el ’29. Las primeras guerrillas me tocaron en el pueblo.”

Y enciende uno de los negros a mitad de camino entre el cigarro de hoja y el cigarrillo –como si ya previera la pregunta. “Lo que usted ha escrito pertenece de algún modo a la experiencia que usted tuvo durante esos años”, como si ya estuviera empezando a contestar:

–Fíjese usted: nada pertenece a nada. Se le quita todo, nomás, y queda el mero fondo. No, es que no son vivencias personales –hace como que miente–, son todas imaginaciones. Pertenecen hasta un cierto punto a la ubicación de los lugares, ¿no? Más o menos el aspecto de la tierra y del paisaje. Quizá usted habrá observado: no tienen fisonomía los personajes. Y no están caracterizados porque no los conozco. Nunca he visto a esas personas. No sé exactamente cómo tienen la cara.

Confirmado: ¿Para usted forman parte del

paisaje?

Juan Rulfo: Forman parte de una conciencia, de un modo de pensar, de una mentalidad que tal vez existe, ¿no? Pero no la logro localizar bien.

C.: Usted, Rulfo, empezó a escribir a los dieciocho años, ya en México. ¿Qué fue lo primero que rescató de su obra?

J.R.: Bueno, entonces escribí una novela más o menos larga, sobre la soledad y esas cosas. Pero no me gustó, no creo haber rescatado nada de eso. Parece que una revista, hace muchos años, publicó un fragmento, como un cuentecito, de todo eso. Pero lo demás lo tiré. Yo lo primero que publiqué fueron cuentos, en una revista que hacíamos con [Juan José] Arreola, donde pagábamos cada cual su colaboración. Ahí publiqué: “Nos han dado la tierra” y luego “Es que somos muy pobres”. Esos pasaron a El Llano en llamas.

C.: El libro está organizado de alguna manera especial; ¿de acuerdo al tiempo en que los escribió, por ejemplo? El cuento que lo inicia, “Macario”, ¿por qué época lo escribió?

J.R: Fue más o menos de la primera época. Fue al principio como podría haber ido al final; en realidad lo organizaron los editores, creo.

C.: ¿Había algún autor que usted prefiriera, por aquella época?

J.R.: Sí, los escritores rusos de la literatura presoviética o casi soviética. Ya había leído a Dos Passos, pero los norteamericanos –Poe sí, claro– no se conocían por entonces. Pero lo que yo elegía eran Knut Hamsun y Lord Dumsany, esos Cuentos de un soñador.

C.: En ese tiempo, muy pocos escritores habían logrado arribar al lenguaje que usted consiguió, digamos “mexicano” o americano. ¿El de ustedes era un movimiento literario?

J.R.: Mire, no sé si sería un movimiento. Creo yo que era una idea. Yo, personalmente, escribía de una forma muy rebuscada, casi declamatoria, ¿verdad? Y traté de evitar ese idioma, y me ejercité en la forma del lenguaje que había oído hablar cuando era muchacho. Pensé que debía ejercitarme para defenderme de la retórica, llegar a lo simple. Y utilizar personajes que tengan un lenguaje muy reducido, que no me exigieran frases de esas rebuscadas, ajedreteadas, ¿no? Y caí en lo simple, digo que caí en la simpleza total. Y ahora, pues, no puedo salir de ahí. Creo que me estaba llenando de retórica por andar en la burocracia. Me estaba empapando de ese modo de hablar, de ese modo de tratar todas las cosas.

II. La historia

Así que tuve que trabajar. Dejé los estudios porque a mí no me jalaban las leyes. Empecé a trabajar como agente de inmigración, en la Secretaría de Gobernación. Sí, pescaba extranjeros. Perniciosos. Primero aquí, en la Ciudad de México. Después tuve que salir: estuve en Tampico, en casi todo el país. Llegué a Guadalajara, otra vez. Los agentes de inmigración revisaban el documento de los extranjeros. Los que estaban legalmente en México, los que habían cometido algún delito. Entonces se los busca y se los deporta. Total: una tarea policíaca. Era molesto, pero la gente agradable. Además había mucha libertad, porque usted estaba comisionado en un sitio, pero de allí podía movilizarse fácilmente porque, como había columnas volantes, que abarcaban todo el país, uno se iba de una parte a otra. Fue un largo viaje de unos dos, tres años. En realidad, por aquella época, cuando vinimos de Guadalajara a México, no había trabajo. Todo era burocracia. Entonces Rulfo debió acomodarse a la burocracia, ¿no? Entré a los dieciocho a Inmigración; después recién a los treinta y dos años, entré en una compañía fabricante de llantas de hule.

La obra: El Llano en llamas

Entonces se propuso eso: aproximarse al lenguaje hablado, alejarlo de la retórica. “Buscar personajes a los que pudiera darles tratamiento más simple”, dice. Y hubo un cuento clave: “Ese... ése de ‘Nos han dado la tierra’”. Hasta que llegó a “Macario”, que es otra cosa. Porque en todos los pueblos hay un loquito y entonces, entrar en el monólogo del personaje significaba dar otra clave. A lo mejor buscaba un lenguaje más primitivo, aún, más elemental. No sabe. Sabe que le fue válido utilizarlo pero que al mismo tiempo descubrió que era demasiado fácil: “Porque una vez que se entraba en una mente desquiciada se tenía demasiada libertad, se podían dar saltos y saltos totalmente arbitrarios.” Él se dio cuenta: había llegado a ser muy largo ese cuento. Corrigió: ¿qué busca Juan Rulfo cuando corrige? “Llegar al tratamiento que me he asignado. No es una cuestión de palabras. Siempre sobran, en realidad. Sobran un qué o un cuándo, está un de o un más de más, o algo así, ¿no?” Y una vez que entró en la técnica, la desechó, por fácil. Porque una de las características de Rulfo es el rigor, que no es lo mismo que la pobreza. Basta leer sus cuentos, para darse cuenta. Le parece

fácil, como en “Macario”, la fluencia del pensamiento, como le parece fácil cualquier estructura ya usada. Aunque él no se propuso eso de ser riguroso. “Le puedo decir que los cuentos son casi espontáneos o naturales. Si no están desarrollados como están imaginados –cosa difícil, siempre– más o menos se puede decir, de la versión final, que eso era lo que yo quería decir. No hay ambigüedad en ninguna de las historias. A excepción de una que otra que tal vez no tenga importancia. A pesar de que ninguna debe tener importancia, en realidad.”

Él, de sus cuentos, elige “Luvina”: “porque allí el monólogo está hecho en otra forma; allí el monólogo se enfrenta ante un oyente, el hombre está hablando. Claro que el que escucha no interviene para nada; el que habla relata al que oye sus propios movimientos, ¿no?”

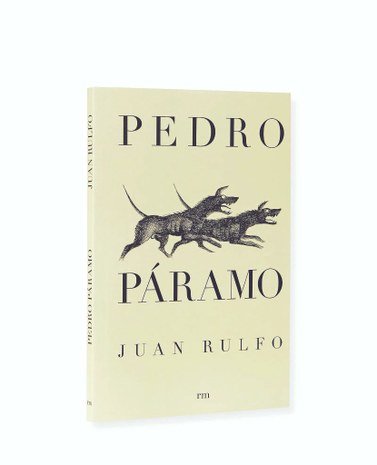

–¿Y no es “Luvina” un anticipo de Pedro Páramo?

–Bueno, yo creo que sí. El clima ya está allí, un poco dado. Pero es que Pedro Páramo venía desde antes. Estaba, ya, casi se puede decir planeado. Pues, como unos diez años antes, ¿no? No había escrito una sola página, pero le estaba dando vueltas en la cabeza. Y hubo una cosa que me dio la clave para sacarlo, es decir, para desenhebrar ese hilo aún enlanado. Fue cuando regresé al pueblo donde vivía, treinta años después, y lo encontré deshabitado.

Los lugares II

–Es un pueblo que he conocido yo, de unos siete mil, ocho mil habitantes. Tenía 150 habitantes, cuando llegué ¿no? Entonces, las casas aquellas inmensas –es uno de esos pueblos muy grandes, ¿no?, las tiendas ahí se contaban por puertas, eran tiendas de ocho puertas, de diez puertas– y cuando llegué las casas tenían candado. La gente se había ido, así. Pero a alguien se le ocurrió sembrar de casuarinas las calles del pueblo. Y a mí me tocó estar allí una noche, y es un pueblo donde sopla mucho el viento, está al pie de la sierra madre. Y en las noches las casuarinas mugen, aúllan. Y el viento. Entonces comprendí yo esa soledad de Comala, del lugar ése. El nombre no existe, no. El pueblo de Comala es un pueblo progresista, fértil. Pero la derivación de comal –comal es un recipiente de barro, que se pone sobre las brasas, donde se calientan las tortillas–, y el calor que hay en ese pueblo, es lo que me dio la idea del nombre. Comala: lugar sobre las brasas.

–Pero, ese es su pueblo.

–Sí, es y no es. Es el lugar. Pero no son las casas, no son las gentes. No son nada.

Alternativas

Caminar una tarde de sábado, con Rulfo, por las calles de México; verlo escurrirse por el empedrado del Barrio San Ángel, los muros que ya han contemplado trescientos años, los súbitos zanjones de ladrillo que dan a una enorme finca particular. Buscar la plaza Gamboa –un escritor; antes tenía nombre indígena, la plaza–, ver cómo se produce un casamiento en la plaza que enfrenta una capilla antiquísima. Comer con él en un restaurante alemán donde muchos lo saludan, y contarle que en la Argentina se sabe que él, a veces, va a los congresos pero no va a los congresos. Oírle decir: “Una vez fui a un congreso de traducciones, en Europa. Yo no iba a andar con toda la caravana, discutiendo sobre eso que es una mensada. Nos juntamos con Guimaraes Rosa, que para eso de hacerse el perdido era profesional, y ahí nos íbamos a ver películas de James Bond, o de Pasolini. O a recorrer, nada más. Ahora ya no está él, y no vale la pena salir sin tener a nadie para escaparse; él sí que sabía vivir, mirar las cosas. No le iban a andar con congresos. O escucharle la ironía cuando se menciona al grupo de latinoamericanos, los escritores: “The group –dice–, parece que Mary McCarty se inspiró en ellos, para su novela; ahora parece que se van a vivir a Londres, porque en París hay mucho movimiento.” O asistir a sus palabras cuando cuenta, Juan Rulfo, cómo nació “No oyes ladrar a los perros”, ese cuento:

–Me llamó la atención siempre la luna, la salida de la luna en las tierras bajas del trópico. Una luna grande, roja. Permanece allí, en las planicies. Y crece siempre, esa es la verdad. Siempre imaginé que algo... yo caminé mucho por esas regiones, cuando estaba la luna en esa situación. Y nunca se borra, de cierto la luna no se borra. Y la luna es como si fuera una especie de horizonte. Y pensé luego que este hombre recogía a su hijo herido, para llevarlo a otro pueblo, y se topaba de pronto con la luna de frente. Y allí, pues, el hombre zarandeaba al muchacho, lo sopesaba, lo golpeaba, ¿no? Y se le murió en el camino. Porque además está la cosa de que como lo llevaba cubriéndole los oídos el padre no oía los perros estos. En los pueblos, anteriormente, apagaban la luz a las once de la noche. Eso se llamaba el apagón. Era gente a más pobre, entonces siempre no se veía luz desde el oscurecer y menos después de las once. Entonces la única forma en que se localizaban era por los perros. Todo se ve gris, porque el paisaje es gris, el paisaje de la tierra caliente es color de tierra. Entonces la única ubicación que tienen es que ladren los perros. Los perros ladran toda la noche ¿no?

La obra: Pedro Páramo

Lo raro es que, después de El Llano en llamas, donde Rulfo se inclinaba sobre una literatura más bien realista, o construida sobre anécdotas posibles (aunque ya “Luvina” anticipaba ese clima onírico, de pesadilla), haya elegido una anécdota –una anécdota que termina por convertirse en una estructura, que casi desaparece– irreal, que todas las conversaciones ocurran entre muertos:

–Bueno, no sé, en realidad. Porque Susana San Juan fue siempre el personaje central, ¿no? Pero Susana San Juan era una cosa ideal, una mujer idealizada a tal grado, que lo que no encontraba yo era quién la idealizaba. Entonces supuse, o supe, que en ese pueblo estaba enterrada Susana San Juan. Porque además tengo la mala costumbre de que siempre, al llegar a un pueblo, voy a visitar los panteones. (Esto lo rectificará después: Yo cuando hablo invento –dirá–, y como la mujer de Orfila Reynal abría mucho los ojos, pues le di a la historia. Pero yo sólo fui a ese panteón por necesidad.) Y siempre voy, no sé por qué será así, me fijo en la fecha, me fijo en cuándo murieron aquellos señores. El panteón del pueblo es un panteón en ruinas. Y los muertos están afuera de tierra. Yo fui; nunca dejo de ir a los panteones. Es lo único de interesante que hay en los pueblos.

C.: Volviendo a Susana San Juan; ¿fue el primer personaje que construyó?

J.R.: Sí; no sé de dónde salió. Tal vez sea una novia que me imaginé alguna vez. Y construí Pedro Páramo alrededor de ella y alrededor del pueblo. Más bien alrededor del pueblo.

C.: ¿Y Pedro Páramo, el protagonista?

J.R.: No sé de dónde salió; yo nunca conocí una persona así.

C.: ¿Pero Pedro Páramo es el verdadero protagonista de Pedro Páramo?

J.R.: No. Es el pueblo. El pueblo que nunca tuvo conciencia de lo que podía darle la situación en que estaban. En primer lugar, un pueblo fértil, lleno de agua, de árboles, clima maravilloso. Cómo aquella gente dejó morir el pueblo. Cómo se justificaba el querer abandonar aquellas cosas. Sus casas, todo. Por qué han dejado, como quien dice, arruinar todos aquellas tierras. Por qué otra cosa sino por cierto delito del pasado; ciertas actitudes del pasado. Ese pueblo fue reaccionario siempre. Cristero, partidario de Calleja durante la Independencia, partidario de los franceses durante la Reforma, antirrevolucionario cuando la Revolución. Y durante la cristiada, cristeros. Entonces fue como pagar la culpa, ¿no?

C.: ¿Usted sintió algo de eso por esa época?

J.R.: Sí, me decían eso.

C.: Ahora que ya está imaginado, escrito, publicado, ¿cómo clasificaría usted al personaje Pedro Páramo?

J.R.: Bueno, yo no lo considero de fácil clasificación. Creo que es el cacique, ¿no? Abundan, abundaron los caciques en México. Pero las actitudes que él tomó, sus actos, son milagritos que uno le cuelga. Digo; yo no sé si hubo un cacique que hizo su propia revolución para defenderse de la Revolución. Pero se lo puede clasificar en otros aspectos: no es generoso, por ejemplo. Es más bien malvado.

C.: De todos modos, si usted no conoció un cacique así, las condiciones de esa época hubiesen permitido que existiera.

J.R.: Sí, posiblemente. Tal vez no hubo uno sino muchos.

C.: ¿Usted se propuso fijar esa época de la Revolución, de las confusiones? ¿O simplemente se le impuso como material narrativo?

J.R.: Pedro Páramo no estaba situado en una época, estaba ubicado en una región. Es difícil saber en qué época sucede. Pero, sí, hay ciertos hechos, ahí, que más o menos... En realidad no era tratar de involucrar ninguna época, ni revolución, ni nada. Ninguno de esos materiales. Simplemente involucrar los hechos que habían pasado ahí. Y en realidad, nunca se menciona una fecha.

C.: Su propósito no era hacer historia sino contar una realidad posible.

J.R.: Mi propósito no era hacer historia sino contar una historia.

C.: ¿Aquel problema inicial del lenguaje siguió preocupándolo mientras escribía Pedro Páramo?

J.R.: En Pedro Páramo ya no era preocupación. Ahí ya fue, simplemente, el lenguaje que hablaba la gente.

Digresión

“Si el tema de Malcolm Lowry es el de la expulsión del paraíso, el del paraíso, el de la novela de Juan Rulfo (Pedro Páramo) es el del regreso. Por eso el héroe es un muerto: sólo después de morir podemos volver al edén nativo. Pero el personaje de Rulfo regresa a un jardín calcinado, a un paisaje lunar, al verdadero infierno. El tema del regreso se convierte en el de la condenación; el viaje a la casa patriarcal de Pedro Páramo es una nueva versión de la peregrinación del alma en pena [...] Juan Rulfo es el único novelista mexicano que nos ha dado una imagen –no una descripción– de nuestro paisaje. Como en el caso de Lawrence y Lowry, no nos ha entregado un documento fotográfico o una pintura impresionista sino que sus intuiciones y obsesiones personales han encarnado en la piedra, el polvo, el pirú. Su visión de otro mundo es, en realidad, visión de otro mundo.”

Que estas palabras hayan sido escritas por Octavio Paz, patrón de las nuevas juventudes literarias de México, no alcanzan a redimir a Rulfo de un encasillamiento: el de escritor rural, el de productor de una literatura aparentemente opuesta a la urbana, y perimida [sic]. ¿Se autoclasifca Rulfo con estos términos? ¿Qué piensa de las críticas?

–Pues me lo han dicho. Dicen que soy un escritor rural, ¿no? Pero eso no me interesa que lo digan: eso de que soy un escritor regional. Porque yo no sé lo que quieren decir con eso. En primer lugar, todos los escritores son regionales. Cada uno expresa su región. Tampoco cuadra eso de rural porque yo utilicé personajes del pueblo, o campesinos. Eso no implica exactamente que vivan en el campo. Pueden vivir en una población grande pero estar en contacto con el campo. Pero esto tal vez se lo pueda explicar mejor cuando hablemos de Días sin floresta, el libro que estoy escribiendo –dice. Y calla, para volver a interrumpir su silencio al rato, después de fumar.

Por fin da una pitada larga, tranquila, y se reclina en el sillón. Es domingo; en la lluvia, Ciudad de México transcurre mansamente, cruza entera por el silencio de ese hombre que parece acechar todos sus ruidos por un instante. Juan Rulfo ha llegado a las seis de la tarde; tocan las nueve, lerdas, y el grabador sigue vigilando. Por su voz –lenta y a veces cansada, lenta y a veces brillosa como refucilo– han pasado imágenes de Buenos Aires, de Borges, de Gabriel García Márquez, de la película Pedro Páramo –“una mensada, no sé qué tenía que hacer ese actor gringo ahí”– de los hombres que habitan a ese hombre nervioso, a ese hombre hecho para hablar y contar. “Yo he venido a contarles cosas que no sabían: cosas que a lo mejor pasaron hace mucho tiempo”, ha dicho. Ahora se para, cambia de mano el cigarrillo y estira el brazo, veloz. En sus dedos brillan dos rebotes de luz, que se mueven. “Tenía usted uno de estos bichos; estos son los comejenes de los que yo hablo en “Luvina”. Y rondan la luz y se chamuscan las alas y quedan convertidos en puras hormigas”, dice, mientras intenta arrancar esas alas casi invisibles. Distraído, aplasta al insecto entre los dedos y se acerca a la ventana. El hombre aquel que hablaba se quedó callado un rato, mirando hacia afuera. Cuando retomó su voz ya no hubo ni historia ni lugares ni obra ni alternativas. Ninguna división. Apenas esa pregunta que lo haría entrar en materia.

Y dijo:

–Pues Días sin floresta es una serie de cuentos. Debido a la dificultad que tuve, al encontrarme que no iba a terminar eso que era mi proyecto: La cordillera –se alargaba demasiado, se me iba de las manos esa cordillera– entonces pensé volver al cuento, a la pequeña historia, para narrar hechos más ... digamos, más pequeños. Ya no con la actitud que requería un trabajo más extenso. Ahora, también, esto va un poco implicado con la cuestión de mi trabajo, que es bastante, en el Instituto Indigenista, donde tengo que hacer publicaciones, tengo que estar corrigiendo textos, haciéndolos, escribiendo introducciones y todo eso. Pues todo eso me cansa mucho, ¿verdad?, y es que todo el tiempo estoy sobre papeles. Por eso pensé volver al cuento, a ver si así tomaba al toro por los cuernos. Se me ocurrió escribir estas historias, que llevan el nombre de uno de los cuentos. Casi todas las historias son difíciles de explicar de qué se trata, no es fácil decir cuál es el argumento de esas historias. Porque no hay una anécdota central; son una serie de puntos de vista, a veces narrados en diálogo; a veces en tercera persona.

Porque Rulfo, ahora, vuelve a utilizar la tercera persona.

–Aquella primera novela de la que ya le platiqué, que escribí muy joven recién llegado a la Ciudad de México, que trataba de la soledad y esas cosas, estaba escrita en tercera persona. En realidad yo estaba solo, en la ciudad, que era una ciudad pequeña, miserable. Una ciudad burócrata. Yo no conocía a nadie, así que después de las horas de trabajo me quedaba a escribir. Precisamente como una especie de diálogo que hacía yo conmigo mismo, ¿no? Algo así como querer platicar un poco. En mi soledad en que yo ... con quien yo vivía. Se puede decir: yo vivía con la soledad. Entonces yo platicaba, charlaba con la soledad.

De eso se trataba esa novela que yo destruí, porque estaba llena de retórica, de ínfulas académicas sin ningún atractivo más que el estetizado y lo declamatorio.

Bueno, y ahora quiero volver a utilizar esa tercera persona en cuentos que tienen algo que ver con el ambiente de la ciudad.

Días sin floresta

Porque a él, aunque tiene más de treinta años de vivir en la Ciudad de México, esa ciudad no le dice nada. “No es una ciudad que tenga características propias, es una ciudad mistificada totalmente, son muchas ciudades, en pocas palabras, entonces, cuando se dice la ciudad, bueno... ¿cuál ciudad? De cuál ciudad me hablan, o de cuál barrio, o de cuál colonia. O de qué rumbo de la ciudad, digo. Así que yo uso la tercera persona, porque por otra parte yo me siento totalmente ajeno a estas gentes que viven en la Ciudad de México.”

Tal vez; tal vez Juan Rulfo no se sienta ajeno a otras gentes, que también son la Ciudad de México. Ajeno a la Ciudad de México del centro, ajeno a los conventillos de escritores o a la zona Rosa. No a los aledaños de la ciudad, porque acá “como debe pasar en Buenos Aires, el setenta por ciento de los que vivimos en la ciudad hemos venido de la provincia. Entonces hay una población que no se adapta, el hombre que ha nacido y vivido en el barrio de vecindad. Esa es una realidad. Gentes que viven en condiciones difíciles, barrios que están fuera del Distrito Federal pero que no están separados sino unidos por casas y más casas a la ciudad. Y muchos de estos hombres, campesinos que llegan a la ciudad, viven en la periferia porque no quieren perder contacto con el campo, no quieren perder ese contacto con la tierra que les permite soportar la miseria de la ciudad. Las ciudades no tienen trabajo para los campesinos, la ciudad industrial opera ya con personas que han cursado la secundaria. Y estas gentes muchas son analfabetas. Pero todo eso venía al caso de que me interesa la Ciudad de México

en el aspecto más bien de inmigración. No el aspecto económico, sino, tal vez, el impacto psíquico, el shock que reciben al querer adaptarse a un medio hostil, que a veces los rechaza y a veces los absorbe. Siempre se sienten un poco angustiados, ¿no?”

–Borges dijo, hace poco, que los seres elementales no sufren tanto como los hombres cultivados.

–Tienen otro tipo de sensibilidad, esas gentes. Hay que mirar cómo destruyen con facilidad vidas humanas, por ejemplo. Pero al mismo tiempo en que tal vez les esté vedada cierta posibilidad del dolor, les está vedada la alegría. La alegría no la buscan, la crean. Por ejemplo aquí en México la música es triste. Y la música los alegra. Es gente muy triste, hay que verlos cuando se ponen a cantar. La canción mexicana es triste, no hablo ya del corrido, de los boleros, de lo que cantaba Pedro Infante o Jorge Negrete, esas gentes raras. Sino simplemente de la canción del pueblo. Yo los he estado oyendo, a veces, en las noches; y no he dormido por oírlos cantar en el requinto –que le llaman allá, en Jalisco–, una guitarrita de cinco cuerdas. Son canciones que duran a veces dos y hasta tres horas, y entre una estrofa y otra se fuman un cigarro y se toman unos tragos de tequila, platican, y luego continúan con la canción. Y son muy tristes, ¿no? Ahora yo digo que el dolor sí lo sienten; el dolor es doloroso para cualquiera. Y la tristeza debe ser más grande que en las personas cultivadas, ¿no? Porque esas personas cultivadas tienen corazas para defenderse. Ellos no, carecen de escapes. A veces tienen uno solo: el alcohol. Y el alcohol los profundiza más a la angustia. Los lleva a honduras que desconocen, pero no los saca de su realidad.

Esos son los hombres de los que Rulfo quiere hablar.

La cordillera

Se llega a ella –a su mención, casi rehuida por Rulfo– después de mucho tiempo, y lentamente. Primero, Rulfo habla del idioma de esas regiones que son su mito, su recuerdo, la sombra de sus días. “Hablan un idioma siglo XVI –dice– y ojalá pudiera yo alguna vez aprender ese idioma.”

Y en esas regiones, sí, se desarrolla La cordillera. En un círculo de montañas. En realidad la zona no está definida como cordillera, es una cordillera de cuerda. Tal como se acostumbraba hace unos años a llevar prisioneros de un lado a otro, entonces había centros de cordillera, lugar donde remudaban, cambiaban las mulas los que llegaban con la carga o con la mercancía con la gente, y ahí se encontraban con otras personas que iban hacia otro rumbo. Ese es el origen de la palabra. Pero al mismo tiempo, una cosa bastante rara en una cordillera de montañas, hay una cordillera de pueblos, al pie de las montañas. Los pueblos son familias que están emparentadas unas con otras. La región se me ha ocurrido situarla en un lugar que antiguamente se llamó Pueblos de Martín Monje. No sé quién es Martín Monje, pero es como si dijéramos “en la provincia de Santa Fe la zona de los Comechingones”. (Originalmente yo querría haberme apropiado de esa frase: “Al Norte de nuestro país vive un pueblo que se llama Comechingones”, porque nosotros tenemos aquí al Norte de México a los comechingones más grandes de la tierra, del universo. Y para nosotros comechingones es una palabra muy fuerte, ¿no?). Entonces, estos pueblos de Martín Monje formaban una serie de poblados grandes, donde vivían dispersas las familias.

Esta es la historia de esa cordillera, de esa cuerda, desde el centro de la cordillera, que es de donde parte la historia, hacia todos esos pueblos que es donde está la vida de las gentes. Lo que une todo es el centro de la cordillera. Es una espiral de historias que se van uniendo, a partir de allí, para cerrarse en las montañas. La historia se va abriendo, abarca las poblaciones, y luego sube hacia lo que ya es la zona montañosa. Pero lo que allí sucede es muy difícil de explicar, porque la historia se trae desde el año 1541, cuando la rebelión de los últimos indígenas que quedaban allí, hecha por los brujos, por los hechiceros. Confabulada, organizada por ellos. Que se extendió por toda la Nueva España, llegó hasta Centroamérica. De ahí tomo un pequeño suceso. En ese lugar mataron a Pedro de Alvarado, el brazo derecho de Cortés. Se enteró de la rebelión, y andando en esas andanzas lo mataron. Ahí empieza la historia, pero no se habla de siglos o de tiempos, no se señalan fechas. Parto de ese hecho y sigo su imbricación con los demás, y llego a las cosas que actualmente existen. En realidad es la historia de una familia, que es el nexo central. Utilizo la primera persona, en gran parte, pero hay un narrador allí que no es el autor ni un narrador descriptivo, sino una persona que está muy ligada a esta familia, y que es la asesora legal de todos ellos. Ahí está la cuestión de por qué algunas personas llegaron a acumular muchas tierras sin tener derechos legales, haciendo desaparecer pueblos para correr a la población y evitar así la dispersión de la tierra. El personaje central es una mujer que está leyendo su acta de defunción. Se llama Pinzón y es dueña de una zona rural que se llama la Pinzona. Aquí sí me meto con algunos acontecimientos verdaderos, históricos, pero que no tienen relación con los personajes. Hechos históricos de ciertas épocas revueltos de tal forma que no se sabe si coinciden con el siglo pasado o con un siglo tres veces anterior. Y donde no recuerdo, pues, a ver qué le colgamos a la historia. Jugar con hechos ciertos y ficticios hasta saber si lo ficticio desvirtúa la historia o al revés. Yo tengo el pálpito de que la ficción va a ganar, por más real.

Hasta aquí, Juan Rulfo. Después, otra vez el silencio, y ahí, en el medio, la gran promesa de la novela que vendrá. Cuando Rulfo se vaya, cuando entre en la lluvia después de despedirse (la cabeza topando agresivamente el aire, el mundo, los fantasmas que vagan por Jalisco), alguien debiera gritarle, hacerlo volver. A él –a usted, Rulfo– no va a gustarle tanto título, tanta tipografía. Pero aún faltaba una imagen: la de esa figura, perdida en la lluvia. Porque cuando se levante la solapa del abrigo, va a parecer que ese hombre ha vuelto a enterrar su voz.