Cinexcusas

- Luis Tovar | @luistovars - Sunday, 17 Nov 2024 09:27

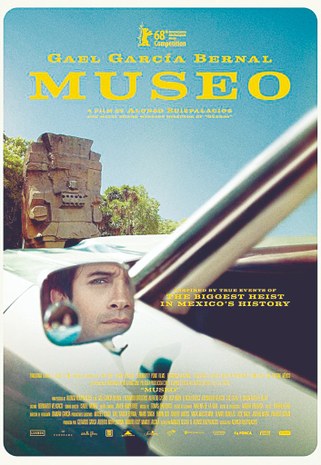

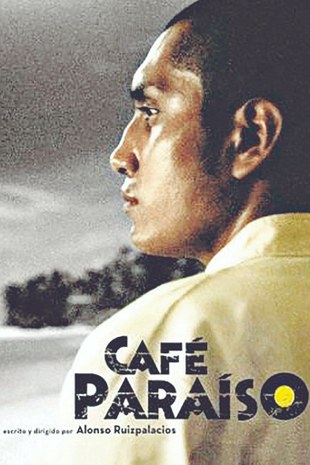

Tres cortos y cuatro largometrajes de ficción, realizados antes de cumplir cinco décadas de vida –nació en 1978, en Ciudad de México– en un lapso de dieciséis años, hacen de Alonso Ruizpalacios uno de los cineastas mexicanos más constantes y, en virtud de los resultados obtenidos, también uno de los que más clara parecen tener su propuesta cinematográfica, de lo cual hay cuando menos un par de ejemplos: en el cortometraje Verde (2016) plantea el dilema moral de un custodio de valores tentado a robar; no fue originalmente proyecto suyo, pero Museo (2018) recrea un célebre robo, y tres años después revisita los ámbitos de la autoridad policial y sus avatares en Una película de policías (2021), trazando una evidente línea conceptual. El segundo ejemplo, más directo, está compuesto por Café Paraíso (2008), su primer cortometraje, cuya trama lo deviene antecedente directo de su largoficción más reciente, La cocina (2024).

Nadie puede parar

Basado en la pieza dramática homónima de Arnold Wesker –dirigida por el propio Ruizpalacios en teatro antes del filme–, La cocina tiene lugar en un enorme y lujoso restaurante ubicado en Times Square, en Nueva York, con una sola y determinante excepción cuando el protagonista de la historia va, de manera infructuosa, a Central Park. Construida de manera coral pero conducida por dicho protagónico, de nombre Pedro (Raúl Briones desatado, rayano en lo teatral pero más que aceptable), la trama tiene dos vertientes, una colectiva y otra individual: la primera consiste en el supuesto robo y la posterior averiguación de quién sustrajo un faltante en caja del día anterior, mientras que la segunda se refiere al conflicto entre el mismo Pedro, cocinero, y una mesera (muy bien) interpretada por Rooney Mara: lo que para ella fue solamente one night stand –cosa de una noche, pues–, causa de un embarazo indeseado, para él es la oportunidad de escapar de una vida que no le gusta, de manera que le suplica no abortar sino irse a vivir a una idílica playa veracruzana.

Ambas vertientes tienen su respectiva solución, en términos narrativo-dramáticos, desarrolladas respectivamente apelando a la ironía y a la impotencia; pero mientras se llevan a cabo los interrogatorios para saber quién robó y la pareja discute si habrá o no un aborto, va sucediendo aquello en lo cual consiste la verdadera miga del filme: la vida en la cocina puertas adentro. El ingreso de una nueva cocinera –llamada “Sanborns” con ironía por haber trabajado antes en algún changarro de ésos–, inmigrante ilegal, es el pretexto inicial para llevar a cabo un recorrido por todas las áreas de The Grill, que así se llama el restaurante: un responsable de postres, otro de pizzas, uno más de ensaladas, otro de pastas, etcétera, protegen su área como si de un coto de poder se tratara porque, de hecho, lo es; de su eficiencia contra cualquier eventualidad depende no ser sustituido por alguno de los cientos o miles de desempleados, también inmigrantes sin papeles en la mayoría de los casos, que afuera están aguardando por una oportunidad.

En el personal del restaurante no abundan los estadunidenses de nacimiento, tanto así que uno de ellos es minoría hosca, tensa y ansiosa en un mar de extranjeros que han hecho de la cocina microcosmos de lo que, como bien se sabe, es todo Estados Unidos: árabes, africanos, europeos del Este, puertorriqueños, sudamericanos y, sobre todo, muchísimos mexicanos, generan la plusvalía que le da sentido a la existencia del sitio y, mientras lo hacen, despliegan un modo de ser, desear, soñar y hablar –memorable, la secuencia donde el albur machista va y viene de voz en voz en diversos idiomas–, impregnando la atmósfera de un melting pot analogizado en la propia dinámica del restaurante, incesante, vertiginosa, histérica, gobernada por la máquina de las comandas que nunca cesa de escupir pedidos –y entonces otra secuencia notable, la hora del rush, síntesis precisa de la vida en La cocina: nadie puede parar, aunque no importe nadie.