Camila Henríquez Ureña elegía a la mujer discreta

- Evelina Gil - Sunday, 26 May 2024 08:42

Empecemos por otorgarle una posición a Camila dentro del incompleto retrato familiar: su madre, Salomé Ureña (1850-1897), fue una laureada poeta y profesora dominicana, además de aportar un nuevo enfoque al magisterio al incidir en la integración de más mujeres. Esposa del honorable doctor y escritor Francisco Henríquez y Carval, quien fungió como presidente interino de República Dominicana en 1916, por lo que fue efímera primera dama. De esta unión nacieron Francisco (muerto al nacer), Pedro, Max y Camila. Al ser la menor, supongo, se suma la clara desventaja de ser la única mujer. Los mayores, Pedro y Max, llegaron a ocupar un lugar prominente como escritores en lengua española. Maximiliano Adolfo Henríquez Ureña destacó como poeta, profesor y diplomático, obteniendo un grado doctoral en Filosofía y Letras. Es autor de una treintena de libros de ensayo de corte histórico, político y académico. Por su parte, Pedro Henríquez Ureña, cuyo verdadero nombre era Nicolás Federico, fue un reconocido filósofo, humanista, ensayista y crítico literario, autor asimismo de grandes títulos que han marcado a varias generaciones de estudiosos de la literatura americana y española, muy cercano a México y a Argentina, donde llegaría a vivir largas temporadas (en Buenos Aires lo sorprendió la muerte el 11 de mayo de 1946). Salomé Ureña cantó a la maternidad; a su primogénito, Mi Pedro; al esposo, a célebres personajes de su tiempo, todos vinculados a la patria, que no a la política; hogar y patria emparejando misteriosamente el paso a través de sus letras. A la niña no hubo tiempo de decirle nada desde el altar de la poesía, pues Camila contaba tres añitos al morir Salomé a consecuencia de una tuberculosis mal tratada. Para cuando Camila llegó al mundo, el 10 de abril de 1894, sus hermanos no abandonaban de todo la infancia, por lo que prácticamente se criaron a la par. Para asombro de propios y extraños, y con la venia del augusto padre, Camila recibió una crianza tan esmerada como la de sus tres hermanos y llegaría a cursar un postgrado en una prestigiada universidad femenina estadunidense, el Vassar College, que en 1969 se convertiría en escuela mixta y conformó una élite de notables mujeres intelectuales entre las que citaría a la primera médica, Margaret Floyd; la química Ellen Swallow; Mary McCarthy y Zelda Fitzgerald; la arquitecta Ruth Maxon Adams, entre otras tantas escritoras, artistas y abogadas.

Pero paremos un instante, pues pareciera que las cosas fueron igual de sencillas para ella que para sus hermanos; que alcanzó la libertad de acción y pensamiento con idéntica naturalidad, y no fue así, pues quien pudo ser su mayor aliada, su madre, no pudo estar en sus años formativos. El padre, aunque progresista para su tiempo, sí hizo distinciones en la educación entre sus dos hijos varones y su hija menor; se hizo “cuidar” por ésta durante su estancia en Cuba, a donde Camila, la niña de tristones ojos que jamás se avivarían, llegó contando nueve años. A través de la fluida correspondencia mantenida con sus dos hermanos, y a menos que ella optara por ocultar sus frustraciones, se advierte que supo sacarle mucho provecho a la aparente inactividad, al sosiego de la vida frente al mar y, muy particularmente, a la biblioteca del padre, que al menos no puso trabas a su infinita sed de conocimiento. Pudiérase decir que la hermana menor tuvo que ganarse el derecho de estudiar en la universidad, y doctorarse en Filosofía, Letras y Educación en la Universidad de La Habana, en 1917, un año después de que su padre concluyera su interinato presidencial. Ella fue, esencialmente, autodidacta. Desde la infancia se hizo patente que compartía genes con los miembros de la más talentosa familia literaria de la América española. Pero tales cartas transparentan también una ausencia de ambición (que a sus hermanos les sobraba), que no le impidió tratar a importantes personajes que la invitaron a colaborar en interesantes proyectos, como la antología Poesía cubana (1936), que coeditó junto con José María Chacón y Juan Ramón Jiménez. Es posible que haya sido durante su etapa universitaria que comenzara a desplegar sus alas, que descubrió dilatadas, y consiguiera emigrar a Estados Unidos donde, tras graduarse en Vassar, se incorporó a la plantilla docente de la Universidad de Minnesota, donde sólo permanecería tres años para retornar a Cuba, por causas desconocidas, acaso nostalgia. No dejaría de viajar, sin embargo, en calidad de maestra invitada por universidades en el extranjero, incluida La Sorbona. En la Normal de La Habana impartiría clases de Lengua y Literatura Española. Lo que nadie hubiera imaginado de una hija tan apegada a su padre, era que terminaría impulsando organizaciones feministas.

Una obra digna y transgresora

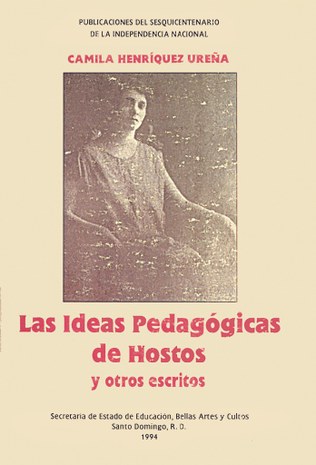

La obra de Camila, no debidamente atendida ni publicada sino hasta 1974, no fue ni la mitad de prolífica que la de sus hermanos, pero sí igualmente digna y, sobre todo, transgresora. Pese a su discurso moderado, morigerado incluso, lo temerario en su caso era especializarse en el estudio de la obra escrita por mujeres, campo casi por completo abandonado. Gracias a su dominio del inglés y del francés le fue posible ampliar sus horizontes e incluir a autoras extranjeras no traducidas aún al español. Si las cultoras de narrativa en español eran muy contadas en su momento, la ensayista Camila era una genuina rara avis, y su temática motivo de desconfianza y menosprecio, por lo que su público era esencialmente femenino. Es muy posible –no me atrevo a afirmarlo– que Camila Henríquez Ureña haya sido la primera crítica de literatura escrita por mujeres en América Latina. Y si no la primera, sí la mejor. Publicó una decena de libros, muchos, si tomamos en cuenta la época y el tema abordado. Además de su crítica literaria, generalmente enfocada en mujeres (fue estudiosa también de Dante, Shakespeare, Cervantes y de literatura renacentista en general), es pionera en abordar con sobriedad y cautela el tema del feminismo. Fue sumamente discreta en lo relativo a su vida privada, nunca se casó ni se sabe de pretendientes trascendentes en su vida. En su novela En el nombre de Salomé, la autora dominicana Julia Álvarez atribuye esa terca soltería a una orientación lésbica, de la que no existe evidencia. Lo más extraordinario en la biografía de Camilia, además de su magnífica obra, es su estancia en la cárcel de mujeres de Guanacoa, junto con otras compañeras, en 1935. No se trató, como me hubiera gustado, de una revuelta feminista, sino de algo mucho más simple: estas mujeres asistieron a una presentación del dramaturgo y director de cine estadunidense Clifford Odets (1906-1963) en La Habana, ideada y patrocinada por la propia Camila, que pareció no tomar en consideración –¿o sí?– la paranoia comunista en Estados Unidos, ni los antecedentes en este sentido de su huésped. Fue acusada de “roja”, cosa que, una vez más, no se puede confirmar, aunque no sería del todo descabellada. El par de meses que convivió con presas comunes, de los que conserva un recuerdo agridulce, incentivó su feminismo y endureció razonablemente su carácter. Se propuso dotar a las que consideraba sus amigas de una vasta biblioteca que les permitiera algo más que pasar el tiempo, y sus visitas en plan de maestra y confidente se volvieron habituales.

Como otras pioneras latinoamericanas, enfocó gran parte de su discurso feminista a desentrañar argumentos atribuidos a la Biblia para someter a las mujeres, caracterizándose con su brillantez al descartarlos uno a uno, sin dejar lugar para una contraargumentación. Deja bien claro, pues, que la inferioridad atribuida a su sexo desde los púlpitos surge de imposiciones humanas, ergo, profanas y no sagradas. No se limita, pues, a escribir ensayos convincentes sobre la pertinencia del feminismo, sino que explora muy cuidadosamente la situación histórica de la mujer, creando un genuino atlas de avances y retrocesos respecto a su posición social, mismo que avala la instauración de una ideología que garantice la estabilidad de la mujer en tanto sujeto político y moral.

El mensaje de los ensayos histórico-feministas de Camila Henríquez Ureña no puede ser más que claro: la mujer no puede permitirse el lujo de bajar la guardia pues han sido muchas las veces que, habiendo conquistado terreno, lo ganado le ha sido arrebatado por un patriarcado que siempre ha estado ahí, unas veces más desajustado que otras, pero al acecho. Los ensayos de Camila, si bien abordan con profunda seriedad la obra de autoría femenina, dista de permitirse complacencias y condescendencias –es bastante dura al abordar la obra de George Sand– y puede llegar a ser no sólo crítica, sino increpadora, tratándose de la falta de ambición de colegas que podrían aportar mucho más, acaso autorreflejándose un poco, ante su inicial debilidad. A través de ella conocimos, críticamente hablando, la obra de autoras en lengua española como Delmira Agustini, sobre la que ha escrito líneas no únicamente eruditas sino cargadas de poesía, como contagiada por el impulso de la fogosa poeta uruguaya. Asimismo, le brindó una calurosa bienvenida a la chilena dorada, María Luisa Bombal. Ha escrito verdaderos tratados sobre la vida y obra de Gabriela Mistral (a quien trató personalmente, haciendo de ella una notoria inspiración) y Dulce María Loynaz. Pocos críticos han enunciado su exquisita sensibilidad al abordar la obra de Sor Juana Inés de la Cruz, sobre quien descubrimos aspectos inéditos a través de su lúcido y límpido ojo. Alabó también la faceta poética de esa espléndida narradora que es Silvina Ocampo. Como puede verse, es más afecta a escribir sobre poesía y poetas, lo que no le impidió exaltar a grandes narradoras, muy poco atendidas en su época. Otras tantas, por desgracia, desatendidas a la fecha.

Camila Henríquez Ureña falleció por causas indefinidas el 12 de septiembre de 1973, a los setenta y nueve años de edad l