Imágenes del Tata: Lázaro Cárdenas y el cine

- Rafael Aviña - Sunday, 29 Aug 2021 07:38

----------

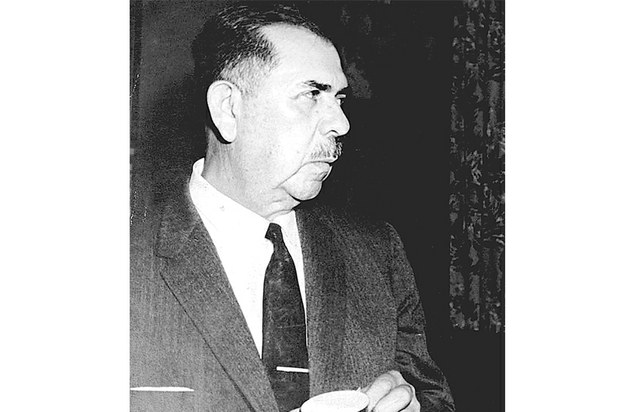

En un México que de manera literal se caía a pedazos, a un mes del devastador sismo de septiembre de 1985, el veterano Alejandro Galindo cerraba su filmografía con el ambicioso y disparejo proyecto titulado Lázaro Cárdenas, curiosa mezcla de ficción y documental costeada con el apoyo de dos figuras de su generación: la exactriz Medea de Novara y el productor Juan José Pérez Padilla. El filme fue censurado en su momento debido a que su estreno, en febrero de 1988, coincidía con la campaña presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas, en apariencia derrotado por el candidato del PRI, Carlos Salinas de Gortari. Por ello, Lázaro Cárdenas nunca se estrenó en Ciudad de México.

Galindo intentó revalorar uno de los momentos más intensos de nuestro país en una cinta que arranca en los años ochenta, en una escuela primaria que hoy ocupa una antigua casa del general Lázaro Cárdenas en Palmira, Morelos, justo en la conmemoración del “Día del maíz”. Un anciano vecino, Carrana (Adalberto Martínez Resortes, actor clave de Galindo), exige que se celebre a su vez el aniversario del deceso del exmandatario y, por ello, es encerrado en un baño para que no moleste a los funcionarios.

Carrana consigue escapar y relata a los niños la historia del Tata Cárdenas: la expropiación petrolera, acto compartido con el general Francisco José Múgica, su secretario de Economía, así como la ayuda y protección a los exiliados españoles que huían de la Guerra Civil de su país entre 1936 y 1939 y más, en una apología de cardenismo didáctica y envejecida, apoyada en varios materiales de archivo de poca calidad en una obra casi inédita.

Para 1934, año en que iniciaba el mandato del presidente Lázaro Cárdenas, el cine nacional ponía en marcha una curiosa mezcla de documental y ficción producida por el Departamento de Antropología de la Secretaría de Agricultura y Fomento, titulada Rebelión y dirigida por Manuel s. Gómez. Para otorgar un toque de realismo que se anticipaba incluso a los experimentos neorrealistas italianos, el director utilizó como actores improvisados a lugareños de San Juan Teotihuacán, en un relato cercano a uno de los episodios de la trágica experiencia de Eisenstein en tierras nacionales ¡Qué viva México! (1931).

El rancho anticardenista

Un clásico de la cinematografía nacional es Allá en el Rancho Grande, realizada en 1936 por Fernando de Fuentes, una película donde prevalece la idea de la hacienda alegre cuyos únicos conflictos son los del honor y el amor, rodeada de peones felices y cantarines y leves equívocos entre caporales y hacendados; un contraste total con la realidad que el cardenismo establecía. Una épica conciliadora donde predomina el paternalismo porfiriano en un ambiente idílico que parecía ignorar la Revolución y más aún la Reforma Agraria cardenista.

Con Cárdenas y su radicalismo progresista iniciaba una de las mayores reparticiones de tierra; más de lo que se había distribuido en las dos décadas posteriores a la Revolución Mexicana. En cambio, ese filme ingenuo y candoroso en apariencia como Allá en el Rancho Grande parecía negar los decretos sociales con que el primer mandatario intentaba dar prestancia a sus intentos de unificación campesina.

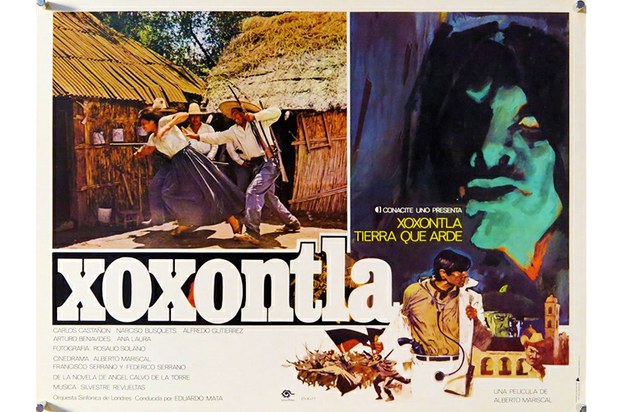

En Xoxontla, tierra que arde (1976), de Alberto Mariscal, centrada en el heroísmo de un médico rural (Carlos Castañón), dispuesto a defender a campesinos explotados y despojados de sus parcelas en territorio morelense allá por 1943, año en que se decretaba la educación gratuita para todo el pueblo de México, durante el gobierno Manuel Ávila Camacho, se cancelaba la educación socialista y se creaba el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). En un pasaje de Xoxontla se dice que, a instancias del presidente Cárdenas, al pueblo se le dotó de agua potable y no obstante el paludismo y otras enfermedades prosiguieron junto con las lacras del caciquismo y el sometimiento.

Un ingeniero agrónomo, funcionario federal enviado por el presidente Lázaro Cárdenas a Veracruz, e interpretado por Ignacio López Tarso, es el protagonista de Y Dios la llamó tierra (1960), de Carlos Toussaint, según el libro Cuando Cárdenas nos dio la tierra, de Roberto Blanco Moheno. Inspirado en hechos reales, el filme, centrado en ese cardenismo emprendedor y repartidor de tierras, según lo dispuesto por la Reforma Agraria del Tata Cárdenas, fue un intento más de paternalismo benevolente realizado por nuestro cine y metaforizado en esos campesinos ignorantes que se portan de manera irresponsable con sus nuevas tierras y sólo entristecen al funcionario, cuya labor es dignificar los decretos presidenciales.

La rosa petrolera

Entre pintoresquismos, cursilería, demagogia e ideales cardenistas, Y Dios la llamó tierra destaca por ser una de las pocas cintas mexicanas que hacen referencia al impulso campesino otorgado por Cárdenas y cuyo desenlace es la lectura por parte del protagonista Efrén Domínguez, de una carta firmada por el mismísimo presidente donde se concede crédito a los nuevos ejidatarios.

De nuevo López Tarso y la figura de Cárdenas se convierten en otra loa en Rosa Blanca (1961), de Roberto Gavaldón, producida incluso con la participación de Pemex, para dignificar el tema de la expropiación petrolera como una suerte de epopeya social. Lo curioso es que la película fue enlatada a lo largo de once años. Mucho se especuló que afectaba intereses políticos; el riesgo de que Estados Unidos se ofendiera por el recalcitrante nacionalismo del filme, al denunciar de manera tan violenta como melodramática los manejos de los grandes trust del petróleo. Se dijo también que algunos diálogos aludían a la CTM, o la doble alusión a la familia del expresidente Miguel Alemán (la interpretación de Christiane Martel como la ambiciosa amante del director de la Condor Oil y el papel de Alejandro Ciangherotti como gobernador del Estado de Veracruz en 1937, año en que inicia la trama).

Rosa Blanca pagó con creces su ingenuidad; sin embargo, quedan ahí sus memorables imágenes documentales y triunfalistas de un pueblo volcado en el Zócalo ante el decreto de Lázaro Cárdenas o en el interior del Palacio de Bellas Artes, donde niños y adultos cooperan para liquidar a las compañías trasnacionales del petróleo, así como la bella música de Raúl Lavista y los grabados de Leopoldo Méndez.

La Reforma Agraria y el “maldito cardenismo”

Si filmes como los de Toussaint y Gavaldón representaban el punto de vista de los nobles intereses del régimen cardenista, Los indolentes, realizada en 1977 por José el Perro Estrada con guión de Rubén Torres y Hugo Argüelles, era en cambio la oblicua visión de los vencidos; es decir, los latifundistas despojados por el gobierno de Cárdenas, de sus tesoros intocables. Un cuadro de descomposición familiar encarnado en un hijo inútil y con un Edipo no resuelto (Miguel Ángel Ferriz), una madre frustrada (Rita Macedo), un padre ausente (Antonio de Rubín) y una abuela paralítica (Isabela Corona), en plena provincia alemanista que funciona como alegoría de las reformas sociales emprendidas tiempo atrás por Cárdenas y los cambios de esa nueva modernidad.

“Maldito cardenismo”, es la frase recurrente de la familia Alday; fantasmas y lacras sociales que viven del recuerdo de su esplendor porfirista. Un clan que guarda un fuerte rencor hacia la Reforma Agraria que ha menguado su territorio latifundista y que, para colmo, sufre una nueva amenaza en el hecho de que el resto de sus tierras se desperdicien por la falta de mano de obra, debido a la invasión de campesinos para quienes el reparto nunca llegó y, a su vez, por la fiebre aftosa que afecta a su escaso ganado.

También, en Oficio de Tinieblas (1976), de Archibaldo Burns (y José Luis Urquieta) y Balún Canán (1976), de Benito Alazraki, a partir de un par de novelas de Rosario Castellanos, la Reforma Agraria es vista como una pesadilla para terratenientes explotadores de Ciudad Real, Chiapas y para una aristócrata venida a menos interpretada por Saby Kamalich, quien se aferra a su hacienda cañera en Comitán, Chiapas.

De nada sirve el preciosismo fotográfico del veterano Gabriel Figueroa, que capta con belleza tanto la hermosa desnudez de Pilar Pellicer como los paisajes del agro nacional en Morelos y Chiapas en Balún Canán. Menos aún, el regreso de la legendaria Rosaura Revueltas, o el hermoso texto de la escritora Rosario Castellanos tasajeado por el propio realizador. Se trata de otro fatídico relato familiar con trasfondo cardenista y sus enmiendas sobre la repartición de tierras en clave de melodrama.

Por último, otra historia que se desarrolla en esos mismos años es Un embrujo (1998), de Carlos Carrera. Aquí, la mítica figura de Lázaro Cárdenas y los años previos a la Reforma Agraria son el marco de un relato de sensualidad y demonios interiores ambientado en Progreso, Yucatán. Relata los avatares de Eliseo (Daniel Acuña y Mario Zaragoza) a partir de 1928, en el ambiente de estibadores portuarios en Progreso. La vida familiar de la que desea escapar, las relaciones con sus amigos, la curiosa presencia de un circo en el lugar y el despertar sexual a manos de su maestra Felipa (Blanca Guerra), a la que recupera siendo adulto, todo adornado con una bella fotografía de Rodrigo Prieto, que se contrapone a una serie de diálogos demasiado elaborados, en un relato sobre el impacto sociopolítico de la corrupción sindical en los años previos al cardenismo, para cerrar con la triunfalista imagen del verdadero Tata Cárdenas.